Forschung

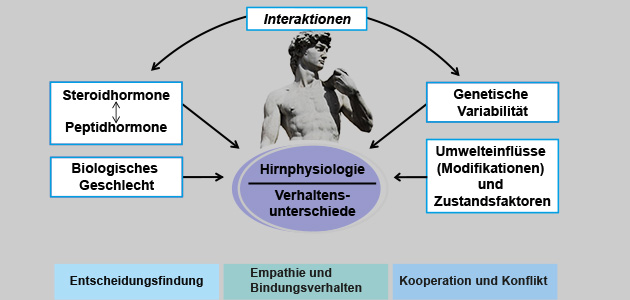

Welchen Einfluss haben die Steroidhormone Östradiol und Testosteron auf Dominanzverhalten und Impulsivität? Wie beeinflussen Hormone Gehirnaktivität und damit mittelbar adaptive Entscheidungsprozesse und kognitive Fähigkeiten? Welche Rolle spielt das Stresshormon Cortisol bei ökonomischen Entscheidungen und wie steuert es in Interaktion mit Testosteron die individuelle Risikobereitschaft? Inwiefern lassen sich geschlechtsdimorphe Partnerwahlstrategien proximat durch Unterschiede in hormonellen und hirnphysiologischen Parametern erklären?

Wir verwenden verschiedene psychophysiologische Methoden (fMRT, EEG, GSR), um diese Fragestellungen zu bearbeiten und ein besseres Verständnis darüber zu erreichen, was den Menschen antreibt und über welche Mechanismen kognitive Flexibilität und eine Vielfalt von Verhaltensweisen ermöglicht werden.

Projekte der Neuroendokrinologie

Einfluss von 17ß-Östradiol auf neuronale Prozesse der Entscheidungsfindung

Reinforcement Learning und ökonomische Entscheidungsfindung

(Dr. Esther Diekhof)

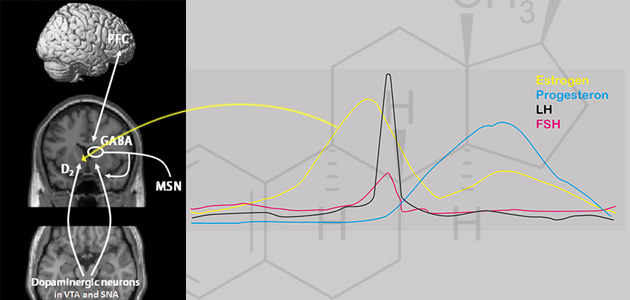

In Forschungsschwerpunkt 1 beschäftigen wir uns mit der Frage, auf welche Weise zyklusbedingte intraindividuelle Fluktuationen in der Konzentration des Steroidhormons 17ß-Östradiol die menschliche Entscheidungsfindung und assoziierte neuronale Mechanismen im Gehirn der Frau modulieren. In der Literatur finden sich verschiedene Hinweise darauf, dass Steroidhormone die Entscheidungsfindung und Handlungskontrolle von höheren Säugetieren beeinflussen können. In Studien an weiblichen Ratten konnte bereits gezeigt werden, dass kurz vor der Ovulation, wenn der Östradiolspiegel sein Maximum erreicht, ein gesteigertes Risikoverhalten sowie eine erhöhte Ansprechbarkeit auf saliente und belohnende Umweltreize bei weiblichen Tieren beobachtet werden kann. Zudem gingen gesteigerte Östradiolspiegel mit einer verringerten Impulskontrolle einher. Physiologisch dürfte dies auf die Wirkung von 17ß-Östradiol im mesolimbischen Dopaminsystem zurückzuführen sein. Es ist jedoch unklar, ob sich diese Erkenntnisse auch auf den Menschen übertragen lassen. So fehlt bei gesunden Frauen eine stichhalte Evidenz für einen analogen neuronalen Mechanismus und vergleichbare Verhaltensstudien fehlen weitestgehend. Ziel dieses Forschungsschwerpunktes ist es deshalb, die Annahme zu überprüfen, dass intraindividuelle Unterschiede in der Belohnungssensitivität und Impulskontrollfähigkeit bei gesunden Frauen durch zyklusbedingte Fluktuationen in der endogenen Konzentration von 17ß-Östradiol bedingt werden und dass diese Unterschiede sich in veränderten Aktivitätsmustern im menschlichen Gehirn manifestieren.

Die zentralen Fragen des ersten Forschungsschwerpunktes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Beeinflussen hormonelle Veränderungen im Menstruationszyklus die Belohnungsverarbeitung und Prozesse des Belohnungs- und Bestrafungslernens und auf welche Weise manifestiert sich der Einfluss von 17ß-Östradiol im Belohnungssystem des menschlichen Gehirns?

- Bedingen zyklische Hormonschwankungen bei gesunden Frauen intraindividuelle Unterschiede in der Impulskontrolle und betreffen diese auch die zeitliche Domäne der Impulsivität?

- Gibt es eine Interaktion zwischen hormonellen Veränderungen im Menstruationszyklus und der individuellen genetischen Prädisposition, welche habituelle Unterschiede in der DA-Transmission vermittelt, und auf welche Weise manifestiert sich diese Hormon-Gen Interaktion in Hirnphysiologie und Verhalten?

Der weibliche Menstruationszyklus stellt ein ideales Modell dar, über das Fluktuationen in endogenen Hormonkonzentrationen untersucht werden können. Anders als im Falle einer Hormonsubstitution kann im Verlauf des Menstruationszyklus davon ausgegangen werden, dass die interessierenden Hormone vor dem Hintergrund einer normalen Rezeptorarchitektur wirken können.

Ausgewählte Veröffentlichungen:

Diekhof, EK (2018). Estradiol and the reward system in humans. Current Opinion in Behavioral Sciences, 23: 58-64. Part of the Research Topic “Gender Differences in the Brain”

Jakob K, Ehrentreich H, Holtfrerich SKC, Reimers L, Diekhof EK (2018). DAT1-Genotype and Menstrual Cycle, but Not Hormonal Contraception, Modulate Reinforcement Learning: Preliminary Evidence. Frontiers in Endocrinology, 9: 60. Part of the Research Topic “Steroids and the Brain”

Diekhof, E.K. (2015). Be quick about it. Endogenous estradiol level, menstrual cycle phase and trait impulsiveness predict impulsive choice in the context of reward acquisition. Horm. Behav. 74, 186-93

Reimers, L., Büchel, C., Diekhof, E.K. (2014). How to be patient. The ability to wait for a reward depends on menstrual cycle phase and feedback-related activity. Front. Neurosci. 8, 401

MRT-Studie

MRT Studie

(Dr. Esther Diekhof)

Unser Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, das Verständnis von persönlichen Faktoren zu verbessern, die besonders während der Pubertät starke Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die geistige Gesundheit haben. Im Vordergrund stehen dabei die sexuelle Reifung, der Menstruationszyklus und stetige persönliche Veränderungen. Höhere Stresslevel bei Schülerinnen können auch die Belastung des Lehrpersonals steigern und somit indirekt die Unterrichtsqualität und -atmosphäre beeinträchtigen. Wir möchten mithilfe dieser Studie dazu beitragen, diese Entwicklungen besser zu verstehen, damit Mädchen, deren Erziehungsberechtigte und das Lehrpersonal bewusster mit diesen Themen im Alltag umgehen können. Hierzu erheben wir Daten mittels validierter Fragebögen, physiologischer Blutdruckmessungen sowie Hormonkonzentrationen aus Speichelproben. Außerdem nehmen die Testpersonen an einem Computerspiel teil, bei dem es um Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungsprozesse geht. Dieses Computerspiel findet im Magnetresonanztomographen (MRT) am UKE statt, sodass wir parallel auch die Funktionsweise des Gehirns erfassen.

Ausgewählte Veröffentlichungen:

Experimentelle Studie: Welche Rolle spielen Sexualhormone bei Stress in der Pubertät?

Einfluss von Testosteron auf soziale Kognition des Mannes

Kooperation und Konfliktverhalten

(Dr. Esther Diekhof)

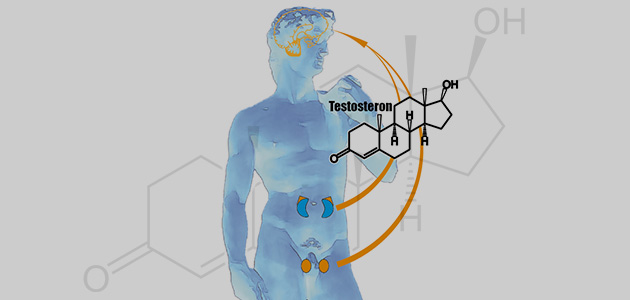

Forschungsschwerpunkt 2 beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Weise das gonadale Steroidhormon Testosteron Prozesse der Entscheidungsfindung, hauptsächlich im Kontext von Experimenten zur sozialen Kognition (z.B. Kooperation, Altruismus), beeinflusst. Im Zentrum steht die soziale Kognition des Mannes. Studien an verschiedenen Spezies konnten bereits zeigen, dass der endogene Testosteronspiegel bei männlichen Individuen häufig positiv mit aggressiven und dominanten Verhaltensweisen korreliert. Diese Beobachtung wird durch die sogenannte „Challenge Hypothese“ nach Wingfield erklärt, welche besagt, dass der Testosteronspiegel insbesondere in sozial instabilen Perioden (z.B. bei intrasexueller Konkurrenz um Territorien) ansteigt, was aggressives Verhalten in Auseinandersetzungen begünstigt. Dagegen verringert sich der Testosteronspiegel signifikant während sozial stabiler Perioden, in denen es wenige Auseinandersetzungen mit Geschlechtsgenossen gibt (z.B. während der Brutpflege).

Beim Menschen gibt es ebenfalls gewisse Hinweise darauf, dass Testosteron einen fördernden Einfluss auf Aggressivität, Dominanz- und Risikoverhalten haben. Somit wäre anzunehmen, dass Testosteron generell eher antisoziale, aggressive Verhaltensweisen fördert. Interessanterweise ist diese Annahme vermutlich nicht uneingeschränkt zulässig. So kann die aggressive Bestrafung eines unfairen Mitspielers in einem spieltheoretischen Experiment durchaus als altruistisch und damit prosozial eingestuft werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Bestrafung auch mit einer finanziellen Einbuße beim Bestrafenden einhergeht (d.h., wenn Geld geopfert wird, um unfaires Verhalten einer dritten Person zu bestrafen) und durch dieses Verhalten die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass sich die Gruppenmitglieder in Zukunft fairer und kooperativer verhalten.

Auch die aggressive Verteidigung einer Gruppe gegen äußere Bedrohungen darf nicht zwangsläufig als antisozialer Akt angesehen werden, da ein solches Verhalten den Bestand und die Ressourcen der Gruppe schützen kann („parochial altruism“). Somit wäre zu erwarten, dass Testosteron eine wichtige Rolle im Rahmen der Gruppenselektion spielen und dabei in bestimmten Handlungskontexten prosoziales Verhalten fördern dürfte. Dies sollte beim Menschen beispielsweise in Situationen erhöhter (intrasexueller) Konkurrenz benachbarter Gruppen um Ressourcen der Fall sein. Ziel des zweiten Forschungsschwerpunktes ist es, die spezifische Rolle von Testosteron insbesondere im Kontext spieltheoretischer Experimente zu untersuchen. Zudem ist bisher nur unzureichend erforscht, über welche neuronalen Mechanismen sich der erwartete Testosteroneinfluss im männlichen Gehirn manifestiert.

Die zentralen Fragen des zweiten Forschungsschwerpunktes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Testosteron und aggressiven Verhaltensweisen, die gegen konkurrierende Gruppen gerichtet sind und/ oder dem Erhalt der eigenen Gruppe dienen? Oder vermittelt Testosteron Aggressivität im Allgemeinen?

- Fördert ein hoher Testosteronspiegel die altruistische Bestrafung unfairer Verhaltensweisen innerhalb der eigenen Gruppe oder auch zwischen Gruppen? Und wie verändert sich der Testosteroneinfluss in einer Wettkampsituation?

- Auf welche Weise manifestiert sich der verhaltensmodulierende Einfluss von Testosteron im menschlichen Gehirn?

Ausgewählte Veröffentlichungen:

Reimers L, Büchel, C, Diekhof EK (2017) Neural substrates of male parochial altruism are modulated by testosterone and behavioral strategy. NeuroImage. 156: 265-276. doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.05.033

Reimers, L., Diekhof, E.K. (2015) Testosterone is associated with cooperation during intergroup competition by enhancing parochial altruism. Front. Neurosci. 9, 183

Diekhof, E.K., Wittmer, S., Reimers, L. (2014) Does competition really bring out the worst? Testosterone, social distance and inter-male competition shape parochial altruism in human males. PLoS. One. 9, e98977

Einfluss von Testosteron und Oxytocin auf soziale Kognition der Frau

Empathie und Bindungsverhalten

(Dr. Sarah Holtfrerich, Dr. Esther Diekhof)

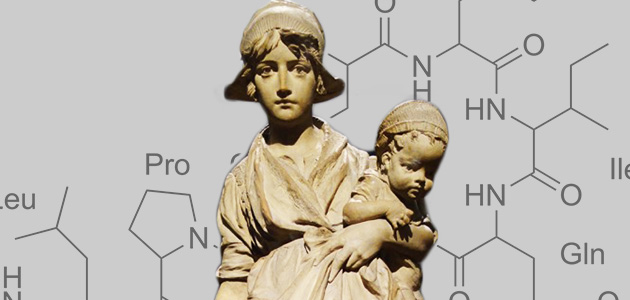

In Forschungsschwerpunkt 3 beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern die Verabreichung des Geburtshormons Oxytocin Aufmerksamkeits- und Belohnungsprozesse beim Betrachten von Kinderbildern mit Kindchenschema im weiblichen Gehirn moduliert und inwiefern diese Modulation vom Sexualhormon Testosteron beeinflusst wird.. Konrad Lorenz definierte das Kindchenschema als eine Kombination verschiedener infantiler Merkmale. Als adaptiver Mechanismus, der adulte Individuen zu Fürsorgeverhalten veranlasst, könnte das Kindchenschema die Überlebensrate des hilflosen Nachwuchses erhöhen. In diesem Fall sollte das Kindchenschema zu einer priorisierten Aufmerksamkeit führen. Grundsätzlich gilt, dass alle Stimuli mit einer hohen biologischen Relevanz vom Aufmerksamkeitssystem bevorzugt werden. Besonders für Frauen im reproduktionsfähigen Alter ist der Nachwuchs ein äußerst relevanter Stimulus, da dessen Überleben wichtig für den Reproduktionserfolg ist. Es gibt bereits einige wenige Hinweise, dass Testosteron parentales Fürsorgeverhalten antagonisiert. Bei Frauen zeigte sich nach Testosteronverabreichung eine signifikante Verringerung der Empathie für emotionale Gesichtsausdrücke. Dagegen beobachtete man bei Vätern eine signifikante Verringerung des endogenen Testosteronspiegels im Vergleich zu kinderlosen Männern. Von besonderem Interesse ist in diesem Kontext auch ein möglicher Geschlechtsdimorphismus, d.h. eine möglicherweise unterschiedliche verhaltensmodulierende Wirkung von Testosteron bei Männern und Frauen. Zudem ist bisher nur unzureichend erforscht, über welche neuronalen Mechanismen sich der erwartete Testosteroneinfluss im weiblichen Gehirn manifestiert und ob dieser modulierende Einfluss teilweise über eine Interaktion mit anderen Hormonen (z.B. dem Bindungshormon Oxytocin) vermittelt wird. Das Neuropeptid Oxytocin ist insbesondere für seinen Einfluss auf mütterliches Verhalten bekannt. Es spielt nicht nur bei der Einleitung der Wehen und der Laktation eine entscheidende Rolle, sondern es moduliert auch Verhaltensweisen die mit Fürsorge und Bindung assoziiert werden. Oxytocin ist beispielsweise auch dafür bekannt, die Fähigkeit emotionale Ausdrücke zu erkennen. Insbesondere bei Müttern von Säuglingen ist ein gesteigertes Einfühlungsvermögen essentiell um nonverbale Emotionen zu erkennen. Das Peptidhormon fördert zudem die elterliche Fürsorge und die Mutter-Kind-Bindung, indem es vermutlich die Aktivität in Regionen des limbischen Systems (z.B. in der Amygdala) und in assoziierten Strukturen wie der Insula reguliert und damit die Empathiefähigkeit der Mutter erhöht. Gestützt wird diese Annahme durch verschiedene Studienergebnisse, welche gezeigt haben, dass hohe Oxytocinspiegel relativ automatisch die Aufmerksamkeit auf Schlüsselreize wie das Weinen des Säuglings lenken und Fürsorgeverhalten auslösen. In der visuellen Modalität ist das Kindchenschema ein solcher Schlüsselreiz.

Die zentralen Fragen des dritten Forschungsschwerpunktes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Welche Rolle spielt endogenes Testosteron bei der Steuerung des menschlichen Fürsorge Verhaltens und bei grundlegenden Fähigkeiten wie der Empathie und der selektiven Aufmerksamkeit für fortpflanzungsrelevante Schlüsselreize (z.B. Kindchenschema)?

- Auf welche Weise manifestiert sich der interaktive Einfluss von Testosteron und Oxytocin im menschlichen Fürsorgeverhalten und assoziierten neuronalen Mechanismen?

- Inwiefern verändert die Verabreichung des Geburtshormons Oxytocin Aufmerksamkeits- und Belohnungsprozesse beim Betrachten von Kinderbildern mit Kindchenschema im weiblichen Gehirn und inwiefern wird diese Modulation vom Sexualhormon Testosteron beeinflusst.

Ausgewählte Veröffentlichungen:

Diekhof, E.K., Reimers, L., Holtfrerich, S.K.C. (2019). Hormonal Modulation of Reinforcement Learning and Reward-Related Processes – A Role for 17ß-Estradiol, Progesterone and Testosterone, in: Schultheiss, O., Mehta, P. (Eds.), Routledge International Handbook of Social Neuroendocrinology. Routledge, London and New York, 420–441.

Holtfrerich SKC, Pfister R, El Gammal AT, Bellon E, Diekhof EK (2018). Endogenous testosterone and exogenous oxytocin influence the response to baby schema in the female brain. Scientific Reports. 8:7672, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-018-26020-4

Jakob K, Ehrentreich H, Holtfrerich SKC, Reimers L, Diekhof EK (2018). DAT1-Genotype and Menstrual Cycle, but Not Hormonal Contraception, Modulate Reinforcement Learning: Preliminary Evidence. Frontiers in Endocrinology, 9: 60. Part of the Research Topic “Steroids and the Brain”

Holtfrerich SK, Schwarz KA, Sprenger C, Reimers L, Diekhof EK (2016). Endogenous Testosterone and Exogenous Oxytocin Modulate Attention Processing of Infant Faces. PLoS One. 2016 Nov 18;11(11):e0166617. doi: 10.1371/journal.pone.0166617. eCollection 2016.