Promovierende bekommen Einblick in Forschungsmethoden

4. April 2022, von GRK2530

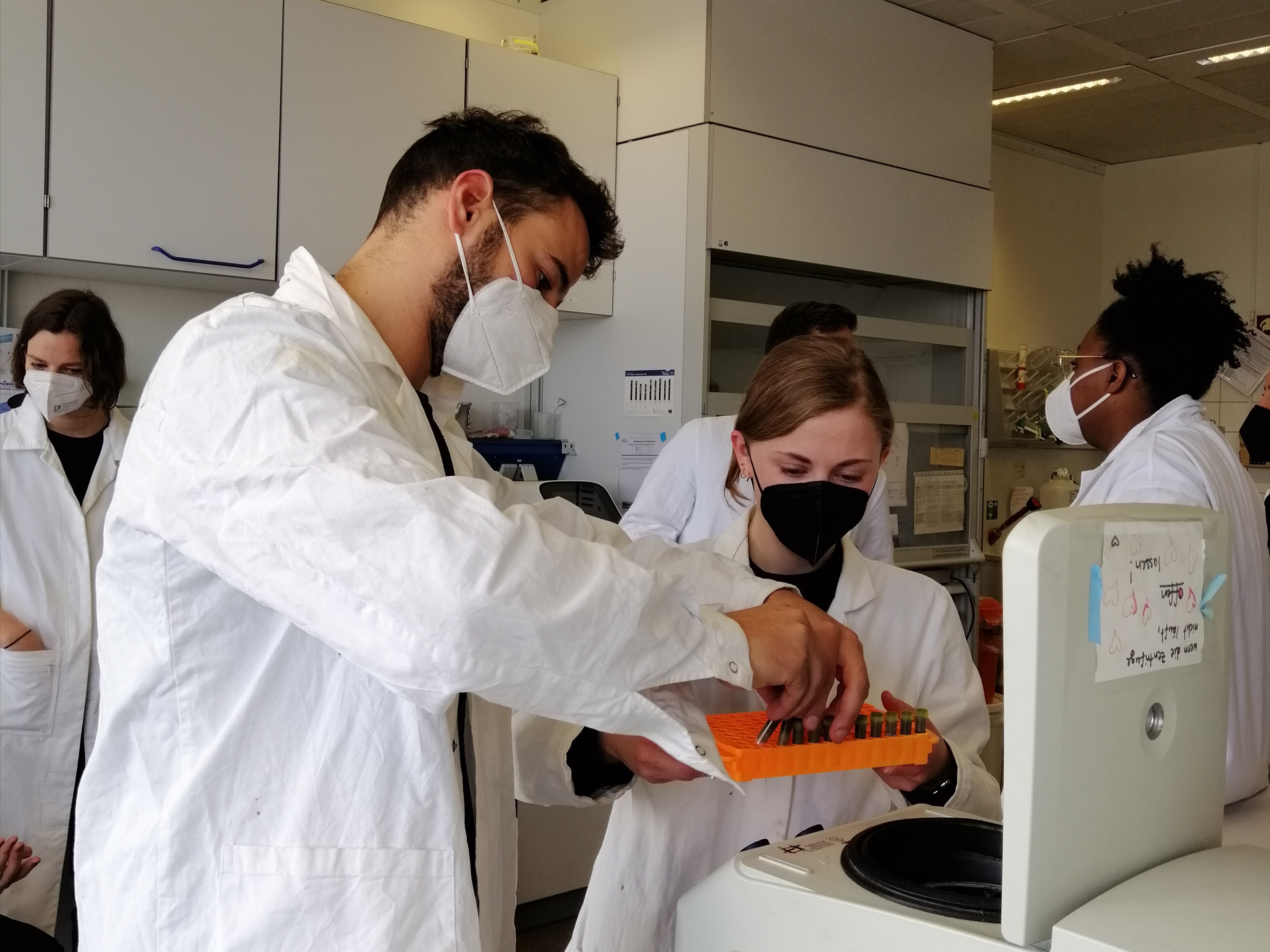

Foto: UHH/GRK2530/Stirn

Mikrobiologie, Bodenkunde und Ökosystemmodellierung – die am GRK beteiligten Forschungsfelder sind methodisch sehr vielfältig und anspruchsvoll. Deshalb haben in der vergangenen Woche die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des GRK den Promovierenden eine Übersicht über wichtige wissenschaftliche Methoden gegeben, die in ihrem Forschungsgebiet angewandt werden.

Welche Mikroorganismen befinden sich im Elbeästuar? In welcher Zahl sind sie vorhanden? Und welche Rolle spielen diese im globalen Kohlenstoffkreislauf? Dies Fragen wollen die Mikrobiologen Prof. Dr. Wolfgang Streit und die Promovierende Luise Grüterich in ihrem Projekt des Graduiertenkolleg 2530 beantworten. In der vergangenen Woche haben sie den Promovierenden des GRKs einen Einblick in ihre Arbeit und die verwendeten Methoden gegeben.

„Natürlich konnten wir aufgrund der begrenzten Zeit nicht alle Schritte unserer üblichen Untersuchungen durchführen“, sagt Prof. Wolfgang Streit. „Wir haben mit ihnen jedoch einige wichtige, nämlich die Isolierung der Bakterien-DNA für die Analyse, die Polymerasekettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR) sowie die Gelelektrophorese angewendet.“

Mikroorganismen sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Darüber hinaus lassen sich über 99 Prozent der Bakterien und Archaea nicht kultivieren, das heißt außerhalb ihres natürlichen Standortes vermehren. Mithilfe molekulargenetischer Methoden können diese Mikroorganismen dennoch identifiziert werden. Die Promovierenden haben dafür die Mikroorganismen-DNA direkt aus einer Probe des Elbeästuars gewonnen, kleine Teile davon mithilfe der PCR vermehrt und anschließend im Agarosegel bei der Gelelektrophorese ihrer nach Länge aufgetrennt. Diese DNA wurde dann zur Sequenzanalyse an ein Genomanalyse-Labor verschickt. Aus den in Kürze zu erwartenden Sequenzierdaten können die Promovierenden ablesen, welche Bakterien in der Probe enthalten sind.

PCR und Gelelektrophorese gehören zu den Standardmethoden der Mikrobiologie, die auch in den molekularbiologisch arbeitenden Arbeitsgruppen von Dr. Andrej Fabrizius, Prof. Hans-Peter Grossart, Prof. Elisa Schaum und Prof. Stefan Hoth angewendet werden. Die anderen Standardverfahren der beteiligten Forschungsfelder lernten die Doktorandinnen und Doktoranden an den übrigen Tagen kennen:

So führte Prof. Dr. Lars Kutzbach die Doktorandinnen und Doktoranden am ersten Tag in die Methoden der Biogeochemie und Bodenkunde ein. Die Promovierenden hoben eine Bodengrube aus, beschrieben das Bodenprofil und bewerteten die Bodeneigenschaften wie die Bodentextur und -struktur sowie den Gehalt an organischer Substanz und den pH-Wert.

Im Rahmen der Vorstellung der aquatischen und terrestrischen Ökologie zeigte Prof. Dr. Kai Jensen, wie eine Vegetationsanalyse und die Untersuchung der Feinwurzeldynamik mit Mini-Rhizotronen durchgeführt werden. Prof. Dr. Kathrin Dausmann und Sina Remmers erklärten anhand von Menschen und Regenwürmern, wie Stoffwechselmessungen funktionieren und wie der Energiegehalt von Nahrungsbestandteilen gemessen wird. Schließlich führte Prof. Dr. Ralf Thiel die Promovierenden durch die Fischsammlung des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels und in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Möllmann wurde gezeigt, wie Planktonproben aus der Elbe analysiert werden.

Auch die Ökosystemmodellierung ist Teil des Programms. Prof. Dr. Philipp Porada wird die Promovierenden ein einfaches Ökosystemmodell erstellen lassen, das Primärproduzenten, Konsumenten, tote organische Materie und Nährstoffe umfasst. Dabei sollen sie auch Sensitivitätsstudien durchführen und die Ergebnisse analysieren.

Die Methoden der Molekularbiologie und Mikrobiologie stellten Dr. Andrej Fabrizius, Luise Grüterich und Prof. Dr. Wolfgang Streit mit der Isolierung von DNA und deren Analyse im Labor vor, die zur Identifikation von Bakterien in Bodenproben dient. „Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse der Doktorandinnen und Doktoranden mit unseren übereinstimmen. Durch die Untersuchungen von Luise haben wir natürlich bereits einen ersten Einblick, welche Bakterien sich im Boden des Ästuars befinden“, sagt Prof. Streit. „So haben wir zum Beispiel relative viele Proteobakterien in der oberen und unteren Marsch, aber nicht in der Pionierzone gefunden. Warum das so ist, wissen wir leider noch nicht.“ Die Forschenden vermuten, dass sich die Organismen an die verschiedenen Lebensbedingungen wie Salzgehalt, Temperatur- und Sauerstoffgehalt angepasst haben und so in manchen Lebensräumen besser überleben, als in anderen.

Auch Cyanobakterien, die besser als Blaualgen bekannt sind, haben die Mikrobiologinnen und Mikrobiologen im Ästuarboden nachgewiesen. Auch einige Umweltorganismen aus dem Phylum der Bacteroidota, die vor allen Dingen Pflanzenmaterialien zersetzen und die Forschende erst seit Kurzem kennen, haben Prof. Streit und Luise Grüterich identifizieren können. „Noch stehen wir ganz am Anfang unserer Untersuchungen“, sagt Streit. „Um unsere Fragen nach der Zusammensetzung der Bakterien und ihrer Bedeutung für die Stoffkreisläufe zu beantworten, müssen wir in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Daten sammeln und auswerten.“