Bodenklassifikation am Kaiser-Wilhelm-Koog

25. Januar 2022, von GRK2530

Foto: UHH/GRK2530/Neiske

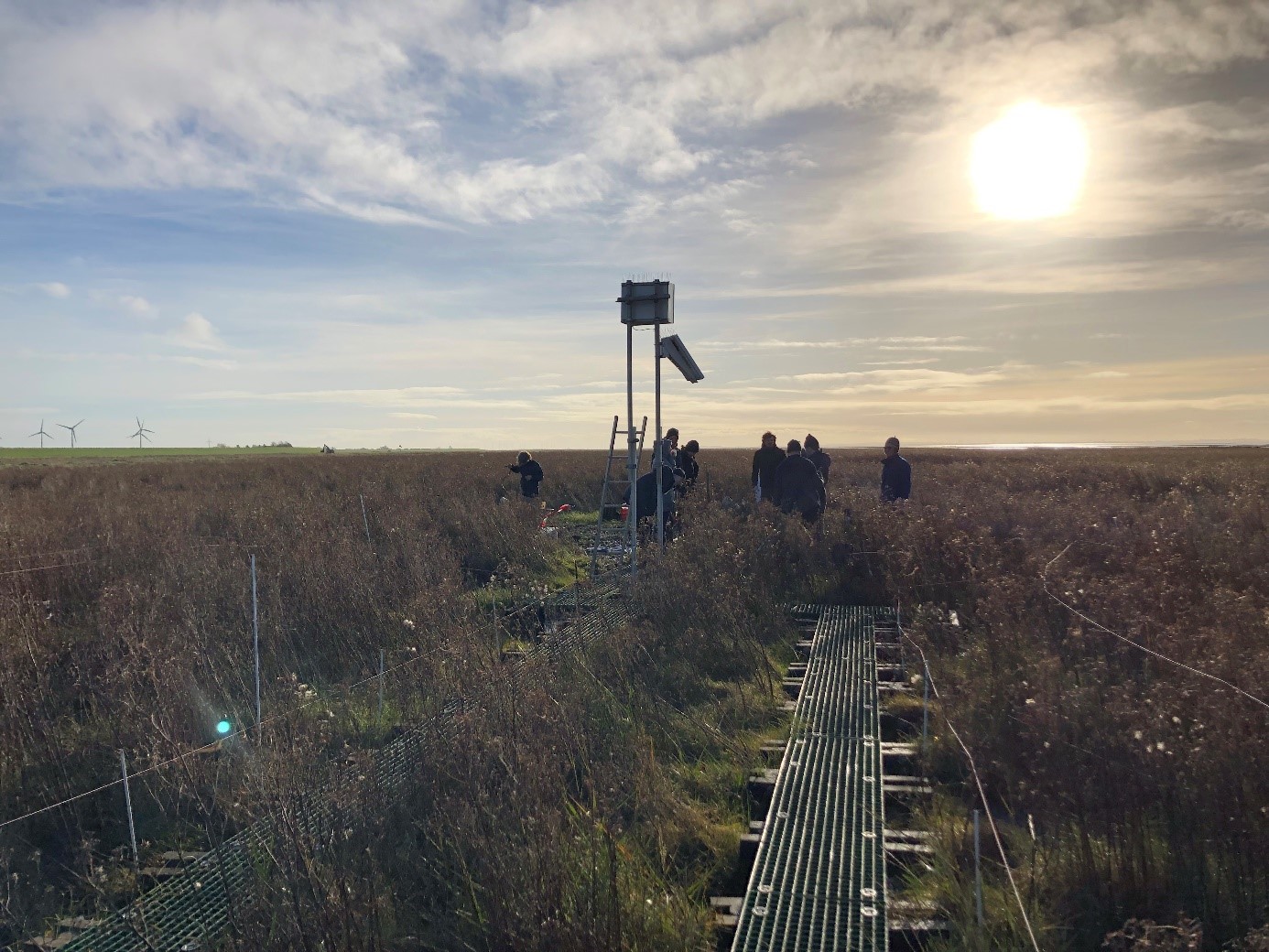

Eine Gruppe Forschender des Graduiertenkollegs 2530 machte sich Ende November auf den Weg zur Forschungsstation am Kaiser-Wilhelm-Koog, um Bodenklassifikationen vorzunehmen, Sensoren in den Boden zu setzen und Proben zu sammeln.

Die Sonne steht noch tief am Himmel an diesem Morgen, während zehn Personen mit Schaufeln, blauen Planen und Gummistiefeln durch den matschigen Untergrund der Elbe waten. Sie sind zum Kaiser-Wilhelm-Koog gekommen, um mehrere Löcher in den Boden der Marsch graben – und später wieder zuschütten.

Was anmutet wie der Einstieg eines norddeutschen Krimis, ist in Wahrheit eine wichtige Vorarbeit für die Forschungsarbeiten des Graduiertenkollegs 2530. Die Forscherinnen und Forscher werden innerhalb von zwei Tagen an dem Forschungsstandort am Kaiser-Wilhelm-Koog Böden klassifizieren, Sensoren in den Boden setzen und Proben entnehmen.

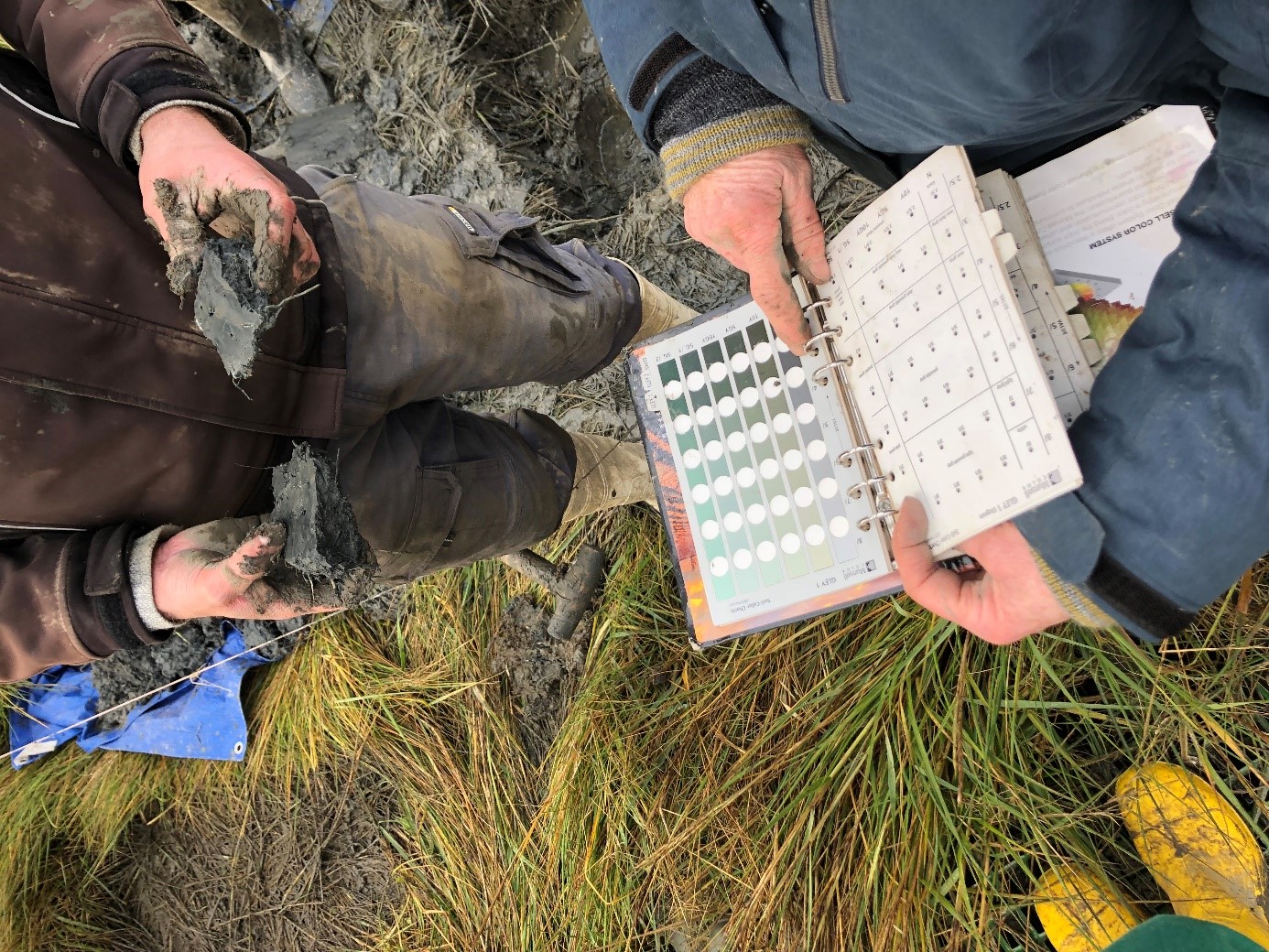

„Bodenklassifikation bedeutet, dass wir untersuchen werden, welche Art von Boden sich in der Marsch befindet“, erklärt Fay Lexmond, Doktorandin des Graduiertenkollegs. Dazu wird ein zwei mal zwei Meter großes und 60 Zentimeter tiefes Loch in den Boden gegraben, fotografiert, vor Ort analysiert und es werden verschiedene Bodenproben genommen. „Anhand eines internationalen Manuals, dem World Reference Base for Soil Resources (WRB), kann man dann bestimmen, welche Bodentypen sich an dieser Stelle befinden. Das funktioniert ähnlich wie bei Pflanzenbestimmungen, wo die Pflanzen mit dem Manual abgeglichen werden.“ Die gesammelten Proben werden zudem mit ins Labor genommen und im Kühlschrank oder Gefrierschrank gelegt. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer untersucht werden – etwa das Alter und die Nährstoff- und Kohlenstoffgehalte.

Die Bodenklassifizierung wird für alle Doktorandinnen und Doktoranden, die Daten an dem Forschungsstandort sammeln, nützlich sein. „Im GRK wollen wir ja untersuchen, welchen Einfluss Biota, also Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, auf den Kohlenstoffkreislauf in Ästuaren haben. Und die Bodenbeschaffenheit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Vorgänge im Ökosystem, etwa das Pflanzenwachstum“, sagt Fay Lexmond. „Wenn wir die Bodentypen kennen, gibt uns das einen Hinweis darauf, was wir erwarten können.“

Was in der Theorie zunächst einfach klingt, ist Schwerstarbeit: Zwei Tage haben die zehn Forscherinnen und Forscher am Ende tatsächlich benötigt, um die vier Löcher zu graben. Der matschige Untergrund und die Umweltbedingungen erschwerten die Arbeit: Je näher sie ans Ufer der Elbe kamen, desto schneller füllte sich das gegrabene Loch mit Wasser aus dem Boden. „In einem Loch stieg das Wasser sogar so schnell, dass ich jeweils nur eine Bodenprobe sammeln konnte, bevor sich das Loch wieder mit Wasser gefüllt hat. Wir mussten dann erst immer wieder das Wasser abpumpen, so dass ich weitere Proben sammeln konnte“, sagt Fay Lexmond.

Bevor die Löcher wieder zugeschüttet wurden, hat das Team noch zwei Arten von Sensoren darin zurückgelassen, die den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die kommenden Jahre Daten zur Temperatur und zur Feuchtigkeit im Boden liefern sollen. „Auch diese Daten werden wichtige Indikatoren liefern, die uns dabei helfen werden, unsere Forschungsfragen zu beantworten“, sagt Fay Lexmond.