Zeitreise

In einem Zeitfenster von 1850 – 2050 lassen sich vier Abschnitte erkennen:

- von den ersten Untersuchungen zu Erbelementen bei Erbsen im Klostergarten zu Brünn bis zur Formulierung des Begriffes Gen

- von der Anwendung der Vererbungsregeln bis zur Molekülstruktur der DNA

- von der Vervielfältigung der DNA bis zur Genschere

- und ein Blick in die Zukunft

Von Erbfaktoren zum Gen (1850 - 1909)

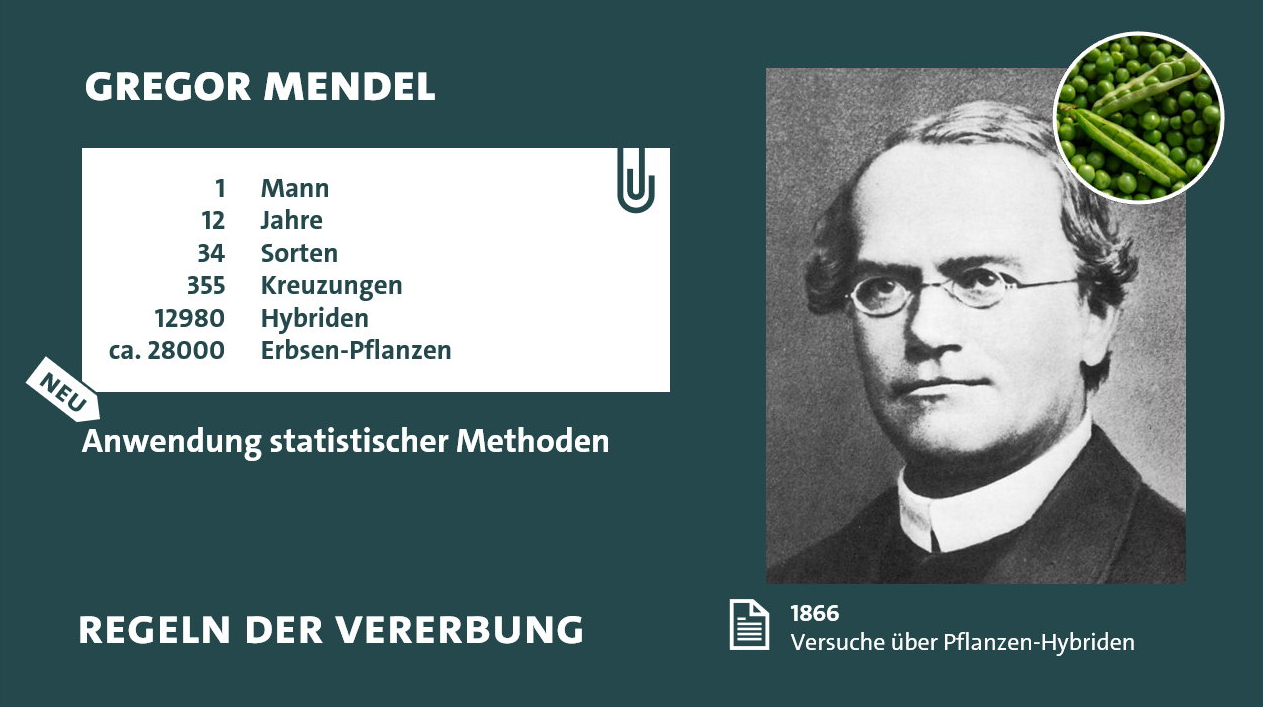

Im Klostergarten von Brünn, den heutigen Brno, führte der Mönch Gregor Mendel 12 Jahre lang Studien mit Erbsenpflanzen durch. Blüten der vorhandenen Erbsensorten bestäubte er jeweils wiederholt mit ihrem eigenen Pollen. So erhielt er reine Linien mit genetisch einheitlichen Pflanzen. Linien mit paarweise auftretenden, gut erkennbaren Merkmalen – zum Beispiel runde und kantige Samen – kreuzte er miteinander. Die Ernte bewahrte er in genau beschrifteten Tüten auf – eine Tüte je Pflanze. In den Folgejahren säte Mendel die Samenkörner der entstandenen Hybriden wieder aus und setzt seine Kreuzungen fort. Er wertete die Kreuzungsergebnisse von sechs aufeinanderfolgenden Jahren aus. Dabei entdeckte er Regelmäßigkeiten bei der Weitergabe der Eltern-Eigenschaften und vermutete unsichtbare Erbelemente.

Mendel wandte der Erster statistische Methoden in der Biologie an. Erst 35 Jahre nach der Veröffentlichung erhielt seine Entdeckung den Namen „Mendelsche Regeln der Vererbung“. Ohne es zu ahnen, hatte er den Grundstein für die heutige Genetik gelegt. 1909 benutzte der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen für diese Erbelemente erstmals den Begriff „Gen“.

Moleküle des Lebens (1910 - 1954)

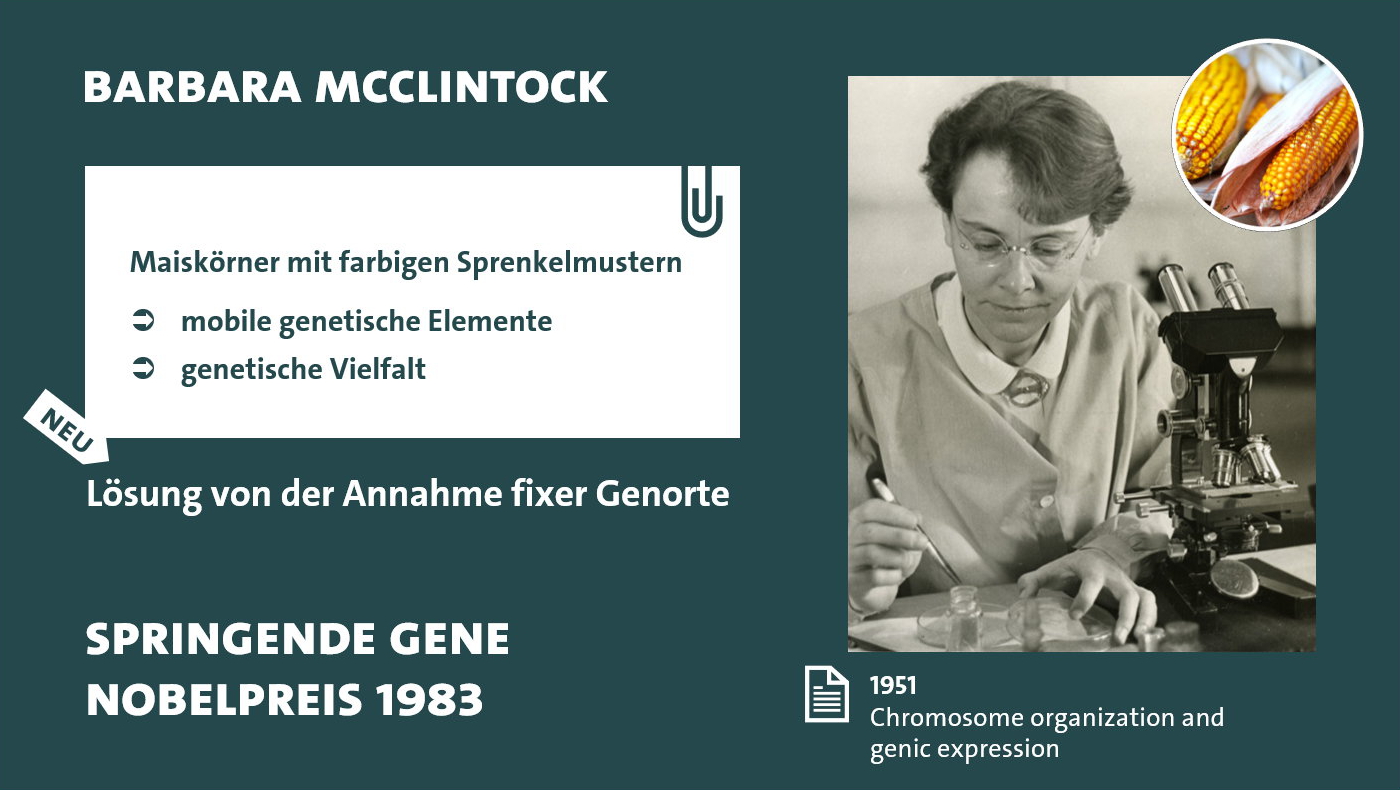

Barbara McClintock forschte an Mais. Sie kannte sich so gut damit aus, dass sie selbst winzige Veränderungen im Aussehen der Pflanzen auf dem Versuchsfeld bemerkte. Bei den Maiskörnern tauchten seltsame Varianten in Farbe und Muster auf und verschwanden wieder. Es fehlte die erwartete Regelmäßigkeit. Am Mikroskop beobachtete die Genetikerin zu diesen Farbvarianten passende Veränderungen an den Chromosomenfäden im Kern der untersuchten Zellen. Es musste Elemente geben, die sich im gesamten Erbmaterial bewegen können. Das passte nicht zu der damaligen Vorstellung, dass Gene wie die Perlen einer Kette an ihren Platz gebunden auf den Chromosomen aufgereiht sind. Sie entdeckte noch mehr. Diese beweglichen Elemente funktionierten wie eine Art Schalter und kontrollierten damit ein anderes Gen, das für die Farbe der Maiskörner. Ähnlich wie bei Mendel erfasste niemand die Bedeutung ihrer Entdeckung. Jahre später wiesen Forscher an anderen Organismen in anderen Laboren auch bewegliche Kontrollelemente nach und nannten sie „springende Gene“. Erst danach erhielt McClintock für ihre Leistung den Nobelpreis. Sie hatte erkannt, dass „springende Gene“ von großer Bedeutung für genetische Vielfalt sind.

Mit einer Veröffentlichung von nur einer Seite 1953 in der Zeitschrift Nature wurden James Watson und Francis Crick zu Helden der Molekularbiologie. Das Duo mit seinen Kenntnissen in Biologie und Physik galt eher als Außenseiter im Wettlauf um die Struktur der Erbinformation. Entscheidend für den Erfolg war die Art und Weise ihres Vorgehens. Watson und Crick brachten für die Lösung der gestellten Aufgabe die Ergebnisse verschiedener Disziplinen zusammen. Ein Jahr zuvor hatten Alfred Hershey und Martha Case herausgefunden, dass die Erbinformation in der DNA verschlüsselt ist. Die entscheidende Idee brachte der heimliche Zugang zu einer Röntgenaufnahme der DNA und einem unveröffentlichten Forschungsbericht von Rosalind Franklin. Die DNA musste die Struktur einer Doppelspirale haben, in deren Innerem vier Basen paarweise über spezielle Wasserstoffbrücken verbunden waren. Watson und Crick hatten alle verfügbaren Informationen gebündelt und Ergebnisse anderer richtig und vollständig interpretiert, auch wenn es dabei nicht ganz fair zuging. Die in „Nature“ veröffentlichte Zeichnung der DNA-Struktur in ihrer überzeugenden Form ist das grafische Werk einer Künstlerin, Cricks Frau Odile.

Genscheren (1955 - 2020)

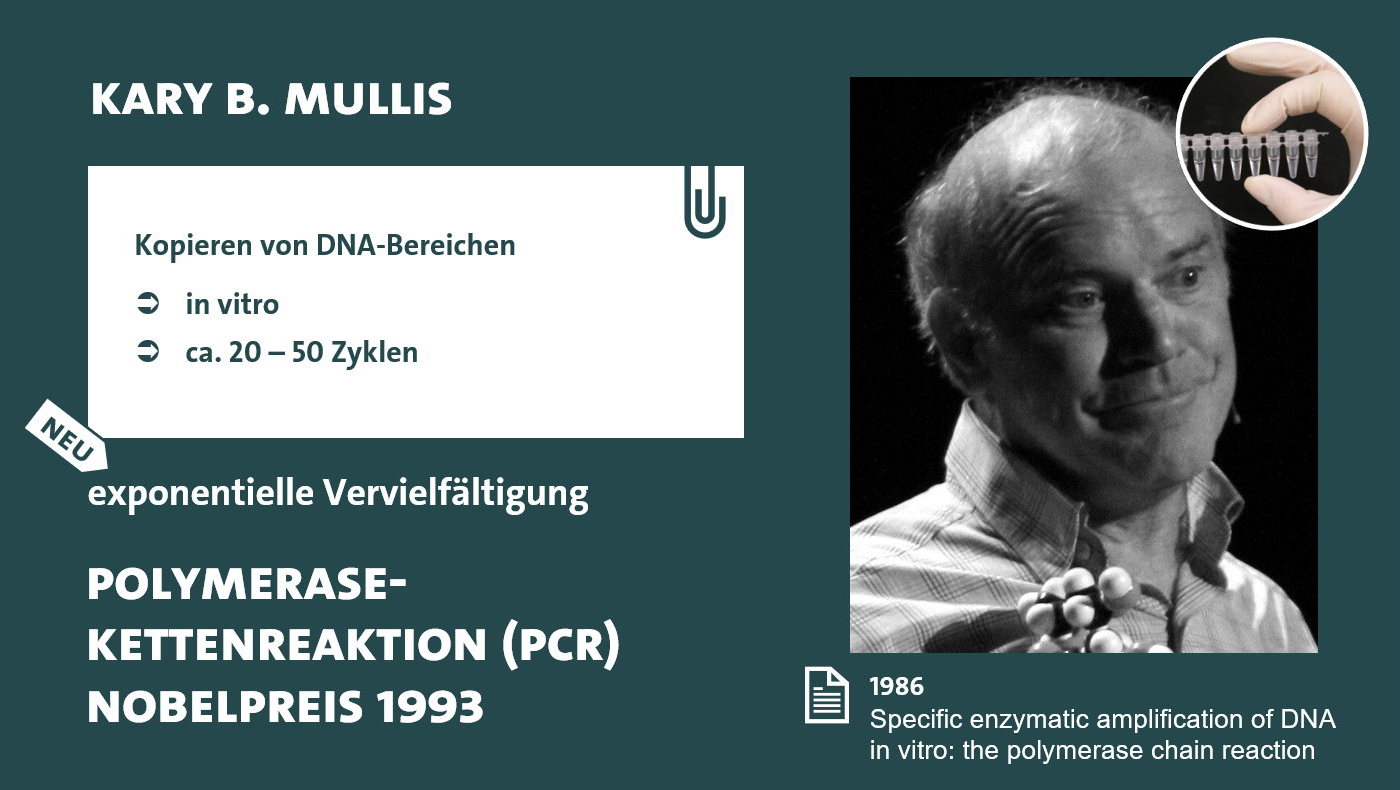

Heute reichen kleinste Spuren von DNA an Haaren, Hautschuppen oder Blut für einen genetischen Fingerabdruck aus. Der wiederum kann den entscheidenden Beweis liefern, einen Täter zu überführen. Für genügend Material zu solch einer Analyse sorgt die Polymerasekettenreaktion, die PCR. Die Methode ist einem Einfall von Kary Mullis zu verdanken. Als Chemiker kannte er Proteine mit der Fähigkeit, einzelne Moleküle zu einer Kette zu verknüpfen, die Polymerasen. Mit Hilfe spezieller Polymerasen kann DNA beliebig oft verdoppelt und korrekt kopiert werden. Selbst ein einziges DNA-Molekül lässt sich auf diese Art und Weise massenhaft vermehren.

Auf der PCR beruhen Methoden zur Bestimmung von Erbkrankheiten und Virusinfektionen sowie DNA-Verwandtschaftsanalysen. Genomprojekte, bei denen die Reihenfolge sämtlicher Bausteine der Erbinformation von Organismen bestimmt wird, wären ohne PCR nicht denkbar.

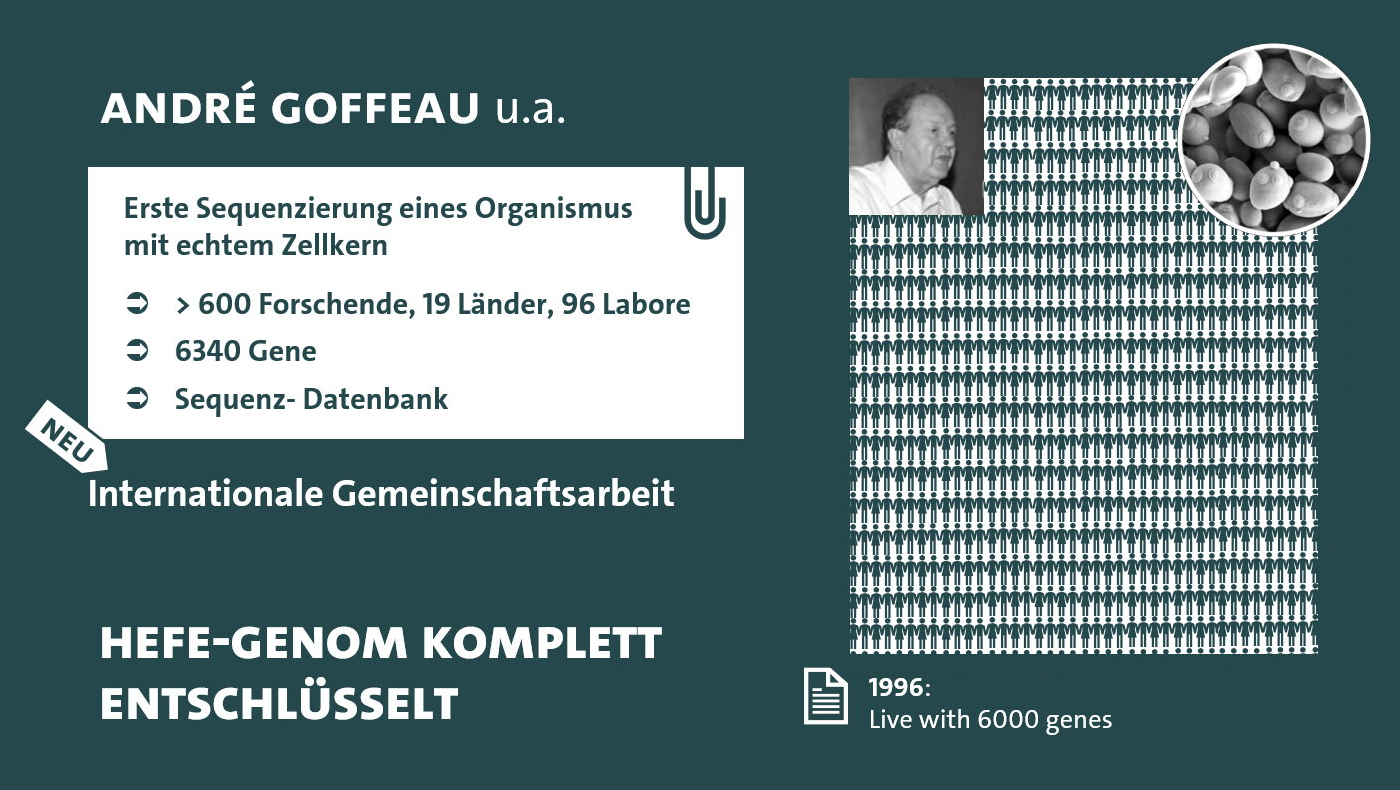

Die Bier- oder Bäckerhefe zählt zu den Einzellern mit echtem Zellkern und in sich gegliederter Zellstruktur. Das macht sie zum idealen Modell für den Aufbau des Erbgutes höherer Organismen. Das Hefe-Genom-Projekt war das bis dahin größte in der Molekularbiologie durchgeführte Gemeinschaftsprojekt. Mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 19 Ländern und 96 Laboren waren daran beteiligt. Erstmals wurde bei einem komplexen Organismus die Abfolge sämtlicher Bausteine der kompletten Erbsubstanz entschlüsselt. Großen Datenmengen entstanden. Sie konnten nur mit Hilfe der Informatik aufbereitet, gespeichert und ausgewertet werden. Im Ergebnis entstand eine international zugängliche Datenbank. Der Weg für detaillierte Untersuchungen zu Funktionen einzelner Erbfaktoren der Hefe war geebnet.

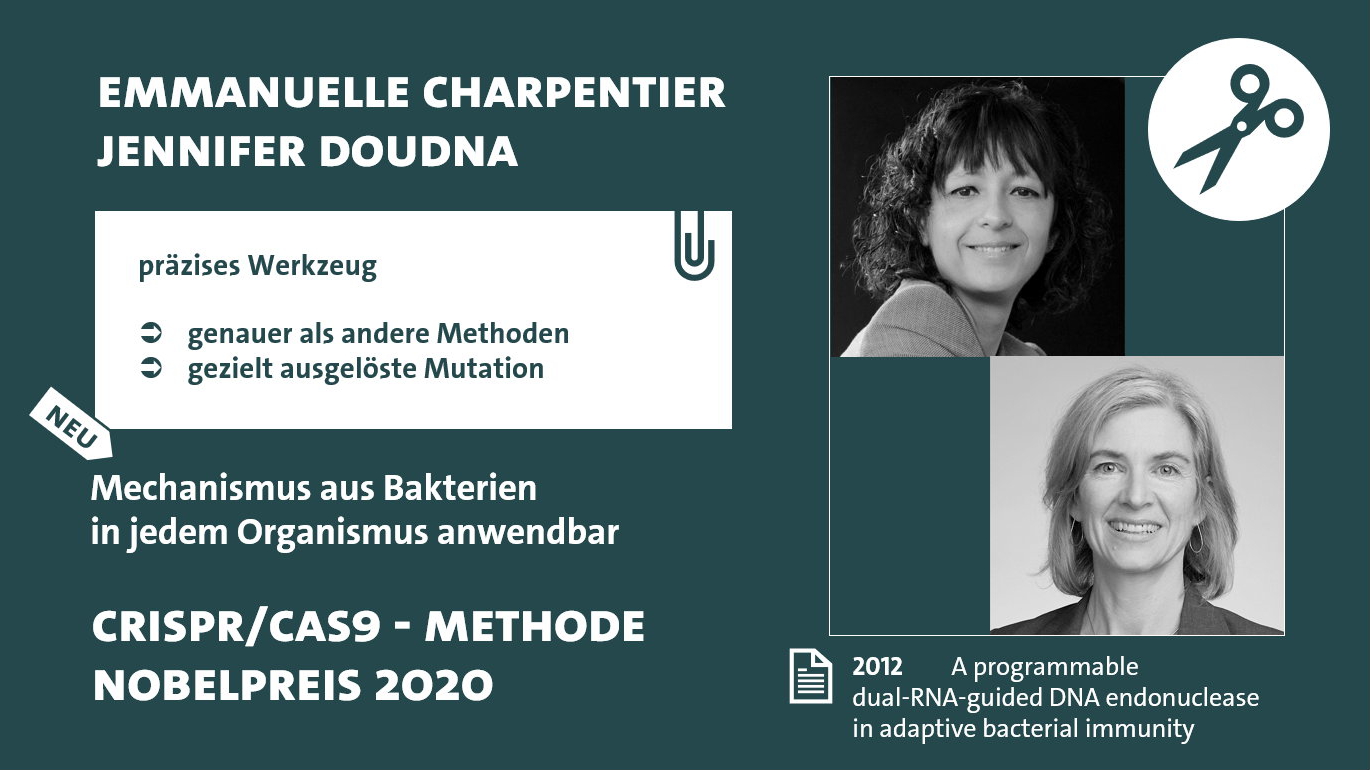

Bakterien besitzen einen natürlichen Abwehrmechanismus, mit dem sie sich vor schädlichen Viren schützen. Sie können einen Abschnitt in der DNA des Feindes wie mit einem Sucher aufspüren und ihn mit einer Eiweißschere herausschneiden. Die Information wird in die eigene DNA eingebaut und eine Art Immunität erworben. Der Sucher heißt CRISPR, die Eiweißschere Cas. Der Mechanismus funktioniert grundsätzlich bei allen Organismen. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna machten eine entscheidende Beobachtung: Maßgeschneidert können Eiweißschere und Sucher kombiniert werden, um für den Schnitt gezielt einen gewünschten DNA-Abschnitt anzusteuern. An der Schnittstelle können einzelne DNA-Bausteine eingefügt, entfernt, oder ausgeschaltet werden. Damit steht der Praxis ein präzises Werkzeug zur Verfügung, dass einfach und kostengünstig zu handhaben ist. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielversprechend und umstritten zugleich. Gesellschaftlicher Nutzen und Risiken der gezielten genetischen Veränderung von Organismen müssen abgewogen werden.

Brief aus der Zukunft (2021 - 2050)

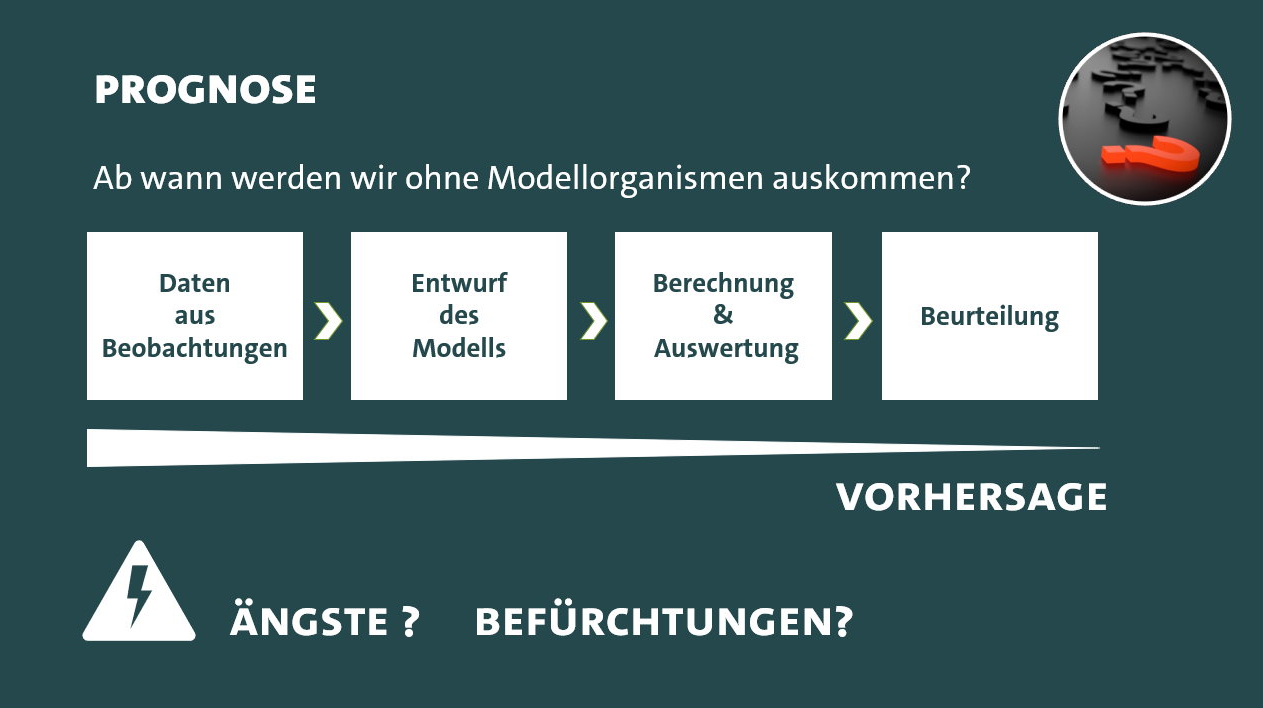

Ab wann werden wir ohne Modellorganismen auskommen? Wer sich zur Beantwortung dieser Frage allein vom eigenen Fingerspritzengefühl leiten lässt, muss mit einem sehr persönlich gefärbten Grad der Wahrscheinlichkeit rechnen. Fundierter werden die Vorhersagen, wenn sie sich auf Befragungen von Experten stützen oder auf Daten von Beobachtungen, die messbar und statistisch auswertbar sind. Zum Durchspielen von Szenarien braucht es ein Modell zu einem passenden Ausschnitt der Realität. Je genauer diese Beschreibung gelingt und je besser die Wechselbeziehungen zwischen bedeutenden Einflussgrößen berücksichtigt werden, umso höher wird später die Trefferquote der Berechnungen sein. Die Ergebnisse verschiedener Szenarien liefern die Beurteilungsgrundlage für Entscheidungen. Auch wenn wissenschaftliche Prognosen überprüfbar sind, bleiben sie für die Allgemeinheit nicht selten abstrakt und lösen durch ihre Komplexität Ängste und Ohnmachtsgefühle aus. Welche Alternative gäbe es, gemeinsam handelnd in Richtung Zukunft zu gehen?

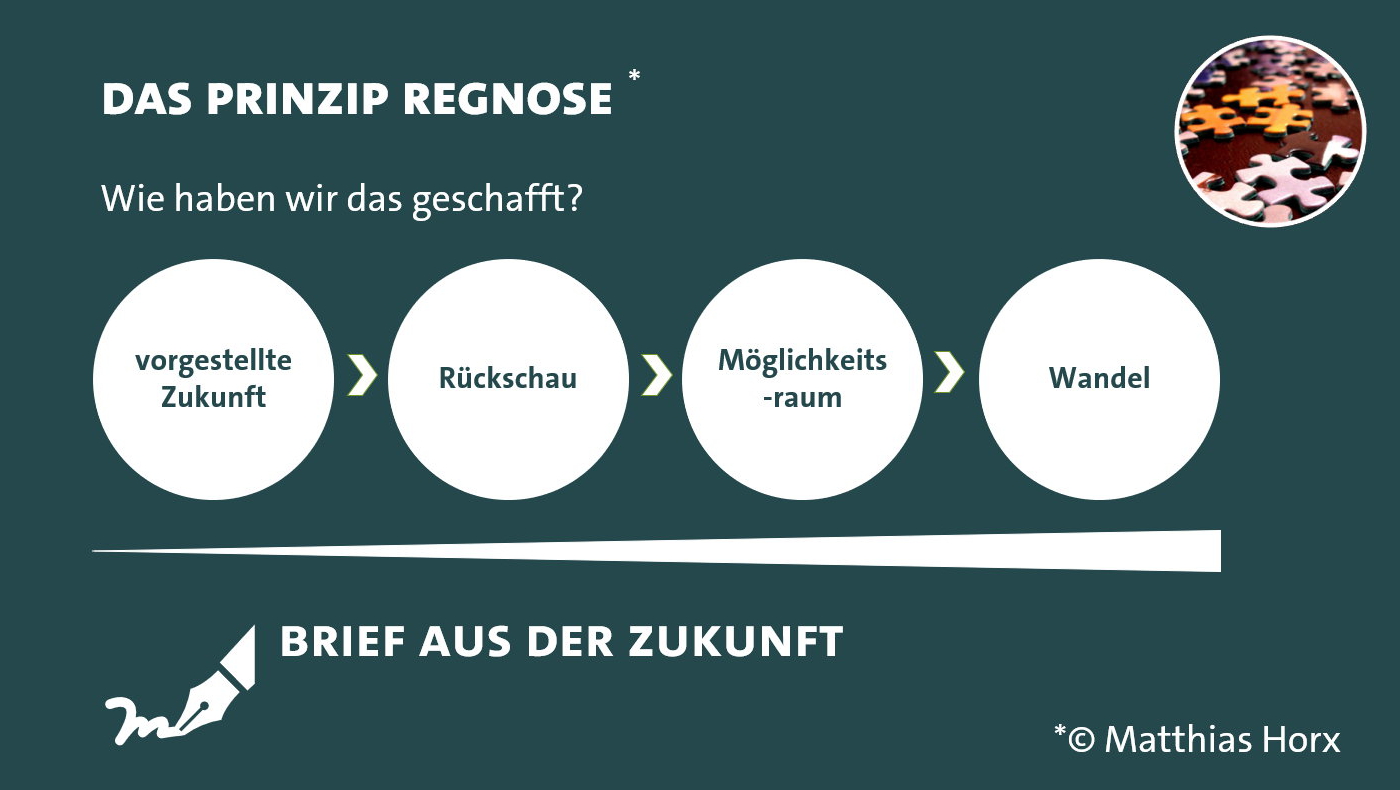

Beame Dich gedanklich in die Zukunft! Stelle Dir bildlich vor, wie sie aussehen soll! Welche Wünsche und Träume sind dann Wirklichkeit? Skizziere Deine Vorstellungen und tausche Dich mit anderen dazu aus. Stellt Euch gemeinsam aus der Zukunft zurückblickend die Frage: Wie haben wir das geschafft? Die Rückschau lässt Euch die Welt mit anderen Augen sehen. Sie öffnet Möglichkeitsräume. Was bringt Euch dem Ziel näher? Welche Maßnahmen sind dazu am besten geeignet? Spielt den Wandel einmal durch und lasst alte Denkmuster und Klischees außen vor!