Simulation von KlimawandelszenarienLabelling-Experiment zur Untersuchung des Kohlenstoffkreislaufs in Elbmarschböden

22. September 2025, von GRK 2530

Foto: UHH/GRK2530/Lork

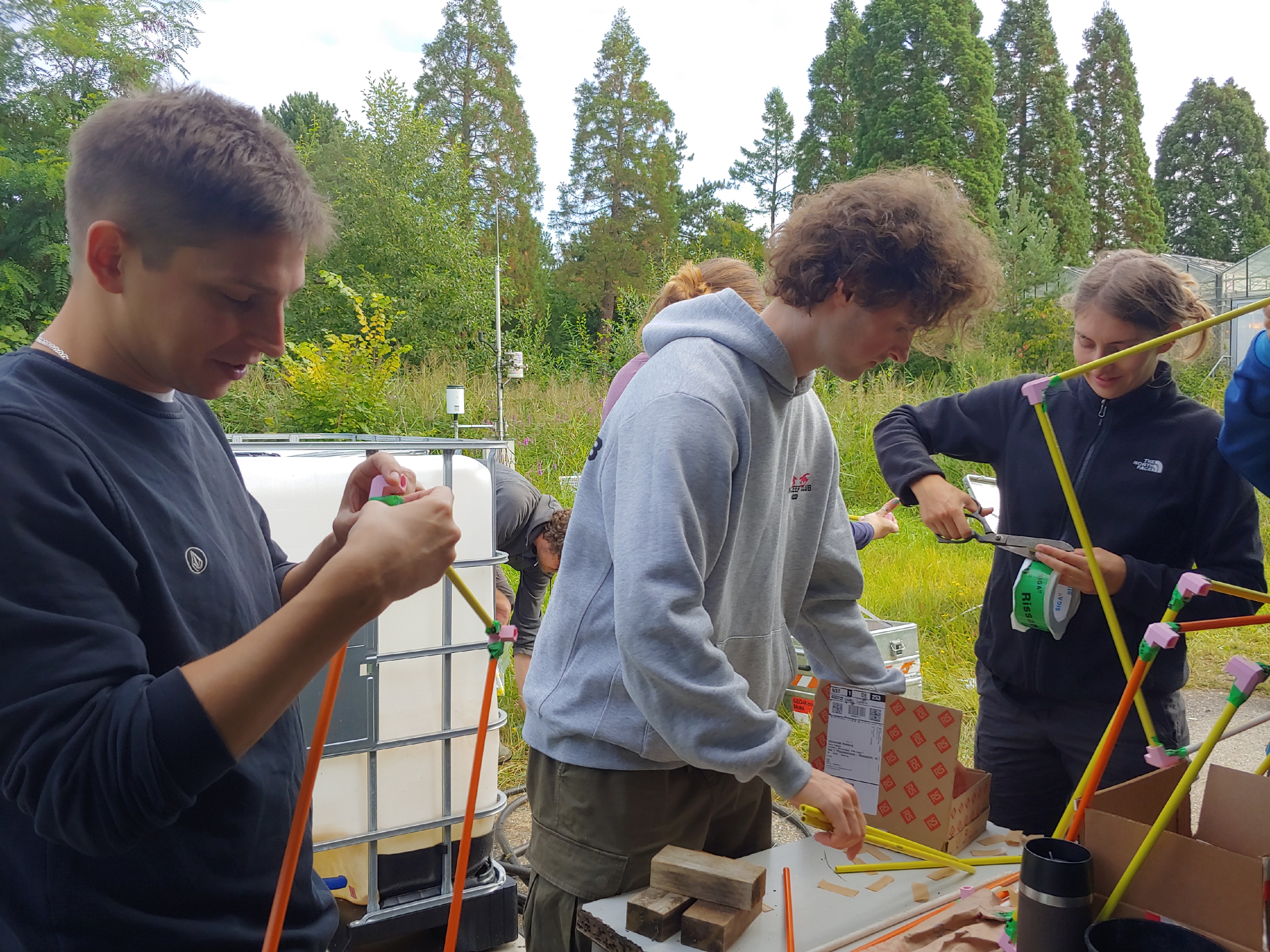

Forschende des GRK2530 haben ein Labelling-Experiment entwickelt, um die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf den Kohlenstoffkreislauf in Marschökosystemen zu untersuchen. Dabei geht es insbesondere um die Fragen, wie sich Kohlenstoffflüsse unter dem Einfluss von Temperaturerhöhungen und steigendem Salzgehalt verändern, welche Rolle Pflanzen und Mikroorganismen dabei spielen und in welchem Umfang Treibhausgase freigesetzt oder Kohlenstoff im Boden gespeichert wird.

Das Experiment startete im Herbst 2024, als Wissenschaftler:innen des GRK2530 mit Pflanzen bewachsene Bodenblöcke aus der Elbmarsch bei Hollerwettern-Wewelsfleth entnahmen, sie zum Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie (IPM) nach Klein Flottbek brachten und in der „Climate Change Marsh Mesocosm Facility“, einer Experimentalanlage der Universität Hamburg, aufbauten. Nachdem sich die Böden setzen konnten, begannen im März 2025 die Versuche. Das Material wurde dabei bestimmten Umweltbedingungen ausgesetzt: Temperaturanstiege nach Klimaszenarien, wie sie auch in den Berichten des Weltklimarats (IPCC) verwendet werden, wurden durch Infrarotbestrahlung und Heizstäbe im Boden erzeugt, während eine Erhöhung des Salzgehalts den Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten simulierte.

Im August 2025 folgte dann eine sogenannte Isotopenmarkierung: An vier Tagen (22., 25., 26. und 27. August 2025) wurden die mit Marschpflanzen bewachsenen Bodenblöcke unter Kunststoffhauben für zwei Stunden mit ¹³C-markiertem CO₂ begast. Pflanzen nehmen dieses Gas bei der Photosynthese auf und wandeln es in Zucker und andere organische Verbindungen um, die entweder für das Pflanzenwachstum genutzt oder über die Wurzeln als sogenannte Exsudate in den Boden abgegeben werden.

UHH/GRK2530/Lork

Der besondere Vorteil dieser Methode: Das markierte CO₂ hinterlässt eine ¹³C-Signatur, mit der sich nachverfolgen lässt, wo der Kohlenstoff in den Pflanzen eingelagert wird, welche Mikroorganismen die Exsudate nutzen, wie stabil der Kohlenstoff im Boden gespeichert bleibt und wie viel davon wieder als Treibhausgas in die Atmosphäre entweicht. In Kombination mit der Klimasimulation entstehen so Modellrechnungen, die zeigen, wie sich der Kohlenstoffkreislauf künftig verändern könnte.

UHH/GRK2530/Lork

Auf die Frage, welche Herausforderungen und Erfolge das Experiment bislang gezeigt hat, antwortet Dr. Joscha Becker, wissenschaftlicher Leiter des Experiments: „Eine der größten Herausforderungen bestand darin, die vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen Ziele und Forschungsfragen in einem einzigen gemeinsamen Versuchsdesign zu vereinen. Dass es gelungen ist, dieses einmalige Experiment erfolgreich durchzuführen, stellt bereits einen großen Erfolg dar. Nun wird mit Spannung auf die Ergebnisse der Laboranalysen gewartet, die weitere wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge liefern sollen.“

UHH/GRK2530/Lork

Die finale Beprobung wird Anfang Oktober 2025 stattfinden, bei der Pflanzen, Bodenkerne und Bodenmikroorganismen entnommen werden. Diese Proben werden anschließend in den Laboren der Pflanzenökologie, Bodenkunde sowie Mikrobiologie und Biotechnologie der Universität Hamburg analysiert.

Projektbeteiligte des GRK2530

Wissenschaftliche Leitung: Dr. Joscha Becker und Prof. Dr. Kai Jensen

Planung und Umsetzung: Sharjeel Ashfaq, Maxi Bergmann, Albert Dumnitch, Juliane Lenz, Katrin Möller und Michelle Schimmel

Technische Betreuung: Dr. Simon Thomsen und Volker Kleinschmidt

Das Projekt wird außerdem von weiteren Principal Investigators und Postdoktoranden des GRK2530 sowie von Studierenden der Universität Hamburg tatkräftig unterstützt.