Bachelor-Studium auf Lehramt

Im BA/BSc-Studium auf Lehramt bieten wir das Lehrmodul "Biodiversität der Pflanzen" an, mit Vorlesungen auf Lecture2Go im Wintersemester und praktischen Lehrveranstaltungen im darauffolgenden Sommersemester.

Biodiversität der Pflanzen

- Ansprechpartner: Jens G. Rohwer( Jens.Rohwer"AT"uni-hamburg.de)

- Zielgruppen: Studierende aller Lehramtsstudiengänge, 3. und 4. Sem.; Studierende mit Biologie als Nebenfach

61-710 Übersicht über das Pflanzenreich (Vorlesung)

Dieter Hanelt, Jens G. Rohwer

Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wichtigsten Gruppen von Organismen, welche traditionell Gegenstand der Botanik sind (also mehr als nur „Pflanzen“): Cyanobakterien („Blaualgen“), die wichtigsten Algengruppen, Moose, farnartige Pflanzen, Nacktsamer (Gymnospermen), Bedecktsamer (Angiospermen), sowie die wichtigsten Pilzgruppen einschließlich der Flechten. Die Grundfragen dabei lauten:

- Welches sind die wichtigsten Entwicklungslinien?

- Wie kann man sie erkennen und unterscheiden?

- Wie pflanzen sie sich fort?

- Wie bezeichnet man ihre wichtigsten Strukturen?

- Wie sind sie miteinander verwandt?

- Was macht eine Gruppe erfolgreicher als eine andere?

Foto: UHH/Rohwer

Cyanobakterium Anabaena azollae, mit Heterocyten; lichtmikroskopisches Bild

Foto: UHH/Rohwer

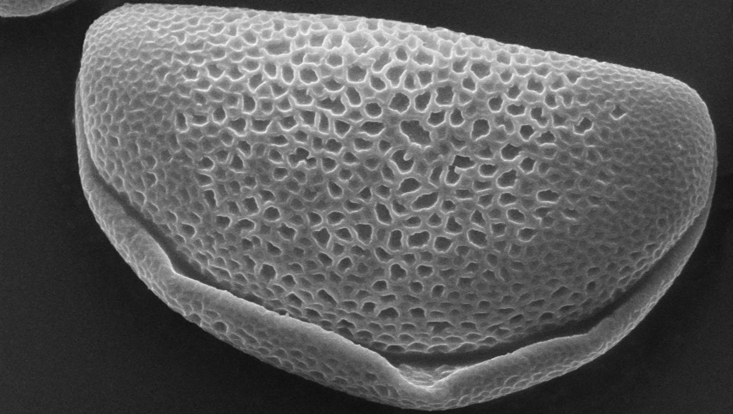

Pollenkorn von Clivia, im Rasterelektronenmikroskop

Foto: UHH/Rohwer

Spitze des Stamms eines Palmfarns (Cycas circinalis), mit Fruchtblättern

Foto: UHH/Rohwer

Eine der häufigsten heimischen Flechten, Xanthoria parietina, mit Apothecien

Foto: UHH/Rohwer

Folioses Lebermoos Lophocolea heterophylla, mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer

Zweig der Eibe (Taxus baccata) mit männlichen Zapfen

Foto: UHH/Rohwer

Rotalge Delesseria sanguinea, aus dem Algenherbarium Rohwer

Foto: UHH/Rohwer

Antheridienstände eines Frauenhaarmoses, Polytrichum spec.

Foto: UHH/Rohwer

Zweige von Ephedra distachya mit Samen zwischen fleischigen Schuppen

Foto: UHH/Rohwer

Längsschnitt durch den Fruchtknoten einer Narzisse (Narcissus pseudonarcissus)

Foto: UHH/Rohwer

Samenzapfen und Blütenzapfen der Lärche (Larix decidua); männliche Zapfen gelb, weibliche rot

Foto: UHH/Rohwer

Torfmoos (Sphagnum spec.) mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtkörper eines Fliegenpilzes (Amanita muscaria, Basidiomycetes)

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtkörper (Apothecien) des Schmutzbecherlings (Bulgaria inquinans, Ascomycetes)

Foto: UHH/Rohwer

Laubmoos mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer

Embryo einer Erbse (Pisum sativum), ein Keimblatt abpräpariert

Foto: UHH/Rohwer

Blüte von Amborella trichopoda, Schwestergruppe zu allen übrigen Angiospermen (auch als "ursprünglichste lebende Angiosperme" bezeichnet)

Foto: UHH/Rohwer

Blasentang Fucus vesiculosus (Braunalgen, Phaeophyceae); Ostsee

Foto: UHH/Rohwer

Weiblicher Zapfen einer Zypresse (Cupressus sp.) mit Bestäubungstropfen auf röhrenförmigen Mikropylen

Foto: UHH/Rohwer

Grünalge Ulva intestinalis; Nordsee

Foto: UHH/Rohwer

Unreifer Zapfen von Larix decidua, links Längsschnitt, rechts Samenschuppe mit zwei jungen Samen

Foto: UHH/Rohwer

Rhizoid des Laubmooses Dicranoweisia cirrata; lichtmikroskopisches Bild

Foto: UHH/Rohwer

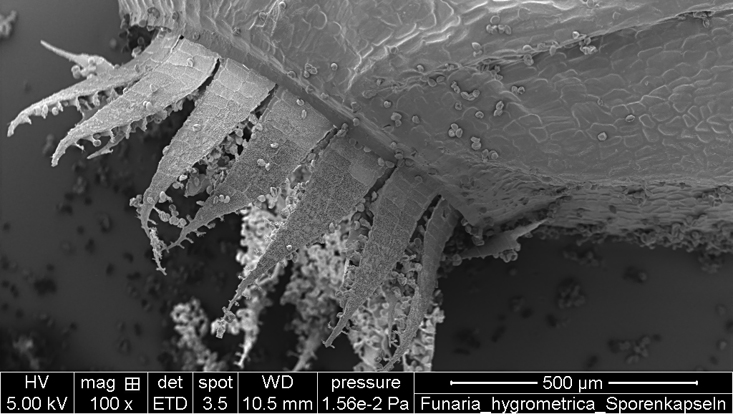

Peristomzähne des Drehmoses Funaria hygrometrica, im Rasterelektronenmikroskop

Foto: UHH/Rohwer

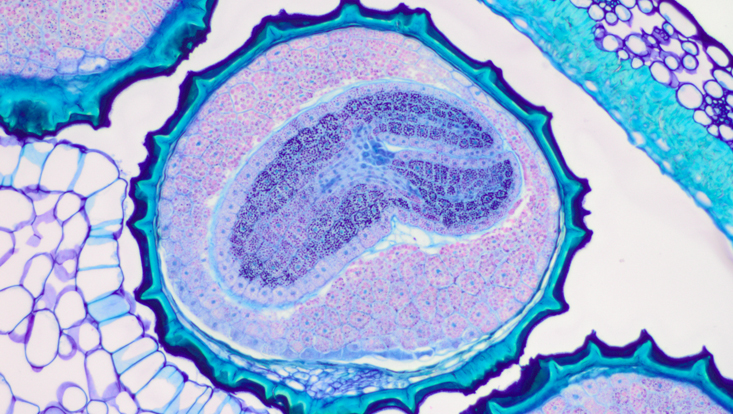

Querschnitt durch die Frucht einer Petunie (Petunia axillaris), mit Längsschnitt durch einen Samen

Foto: UHH/Rohwer

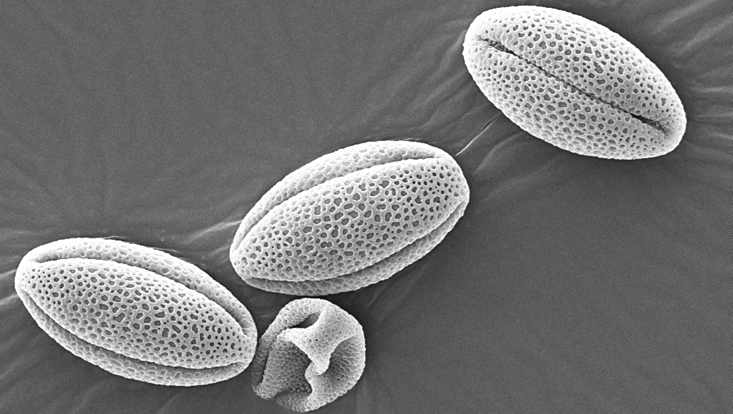

Pollenkörner von Streptocarpus, im Rasterelektronenmikroskop

61-711 Morphologie und Systematik heimischer Gefäßpflanzen (Vorlesung)

Jens G. Rohwer

Diese Vorlesung vermittelt die wichtigsten Grundlagen, um sich in der heimischen Flora zurechtzufinden. Themen sind:

- Die wichtigsten Strukturen der Blütenpflanzen

- Fachbegriffe zu deren Beschreibung und Bestimmung

- Die wichtigsten heimischen Pflanzenfamilien und wie man sie erkennt

- Die wichtigsten Nutzpflanzen aus diesen Gruppen

Foto: UHH/Rohwer

Allorhize (links) und homorhize (rechts) Bewurzelung

Foto: UHH/Rohwer

Speicherwurzeln (Campanula rapunculoides, links) und Wurzelknollen (Ficaria verna, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Dichasialer Sprossaufbau beim Flieder (Syringa vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer

Sprossdorn der Schlehe (Prunus spinosa) mit Blütenknospen

Foto: UHH/Rohwer

Phyllocladien (blattähnliche Sprosse) des Mäusedorns (Ruscus aculeatus), rechts mit weiblicher Blüte

Foto: UHH/Rohwer

Windende Sprosse des Hopfens (Humulus lupulus, links) und rankende Sprosse der Weinrebe (Vitis vinifera, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Rhizom (unterirdischer Speicherspross) des Buschwindröschens (Anemone nemorosa)

Foto: UHH/Rohwer

Ausläufer des Gänsefingerkrauts (Potentilla anserina)

Foto: UHH/Rohwer

Sprossknollen (Ausläuferknollen) der Kartoffel (Solanum tuberosum)

Foto: UHH/Rohwer

Grundformen der Blattstellung: wechselständig: 1 Blatt pro Knoten (Veronica filiformis, links), gegenständig: 2 Blätter pro Knoten (Stellaria graminea, Mitte), wirtelig: > 2 Blätter pro Knoten (Hippuris vulgaris, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Spezialfälle wechselständiger Blattstellung: zweizeilig (Phalaris arundinacea, links), dreizeilig (Veratrum album, Mitte), spiralig, hier eine 3/8-Spirale (Hypochaeris radicata, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Limitdivergenz-Spiralen (ca. 137,5°) des Romanesco-Kohls (Brassica oleracea var. botrytis)

Foto: UHH/Rohwer

Bildungen des Blattgrunds: links Nebenblätter = Stipeln (Malus spec.), rechts Blattscheiden (Angelica archangelica)

Foto: UHH/Rohwer

Grundformen der Blattnervatur: links parallelnervig (Deschampsia caespitosa), rechts fiedernervig (Carpinus betulus)

Foto: UHH/Rohwer

Blattränder: (v.l.n.r.) ganzrandig (Syringa vulgaris), gesägt (Forsythia intermedia), stachelig gezähnt (Mahonia aquifolium), gekerbt (Glechoma hederacea), gebuchtet (Quercus petraea)

Foto: UHH/Rohwer

Handförmig geteilte Blätter der Moschusmalve (Malva moschata)

Foto: UHH/Rohwer

Gefiedertes Blatt einer Wicke (Vicia spec.), mit Nebenblättern und Blattranken

Foto: UHH/Rohwer

Vielzählig gefingerte Blätter der Blauen Lupine (Lupinus polyphyllus)

Foto: UHH/Rohwer

Razemöse Blütenstände: (v.l.n.r.) Traube (Brassica napus), Ähre (Orobanche hederae), Dolde (Astrantia major), Köpfchen (Scabiosa lucida)

Foto: UHH/Rohwer

Zymöse Blütenstände: rechts Dichasium (Stellaria holostea), links Wickel (Symphytum officinale)

Foto: UHH/Rohwer

Komplexe Blütenstände: (v.l.n.r.) Rispe (Ligustrum vulgare), Spirre (Filipendula ulmaria), Thyrsus (Aesculus hippocastanum)

Foto: UHH/Rohwer

Blütenstände (Kätzchen) von Pappeln (Populus spec.), links weiblich, rechts männlich

Foto: UHH/Rohwer

Blüte eines Gelbsterns (Gagea lutea), mit Perigon = Blütenhülle aus gleichartigen Organen

Foto: UHH/Rohwer

Blüte des Feld-Sparks (Spergula arvensis), mit doppelter Blütenhülle

Foto: UHH/Rohwer

Blüten der Gewöhnlichen Esche (Fraxinus excelsior), ohne Blütenhülle

Foto: UHH/Rohwer

Blüte der Heidenelke (Dianthus deltoides): radiärsymmetrisch = mit mehr als 2 Symmetrieebenen

Foto: UHH/Rohwer

Blüten des Tränenden Herzens (Lamprocapnos spectabilis): disymmetrisch = mit genau 2 senkrecht aufeinander stehenden Symmetrieebenen

Foto: UHH/Rohwer

Blüten des Gewöhnlichen Augentrosts (Euphrasia officinalis): zygomorph = mit nur einer Symmetrieebene

Foto: UHH/Rohwer

Gespornte Blüte des Hohlen Lerchensporns (Corydalis cava); Sporn von Hummeln aufgebissen, um an den Nektar zu gelangen

Foto: UHH/Rohwer

Blüten des Buschwindröschens (Anemone nemorosa), mit polymerem Androeceum

Foto: UHH/Rohwer

Blüten mit diplostemonem Androeceum = mit doppelt so vielen Stamina wie Kronblättern (Oxalis corniculata, links) und mit haplostemonem Androeceum = mit ebenso vielen Stamina wie Kronblättern (Sambucus nigra, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Öffnungsweisen von Antheren: longizid = längs aufreißend (Lilium martagon, links); porizid = mit eng begrenzter Öffnung (Solanum tuberosum, Mitte); valvat = mit Klappen (Mahonia aquifolium, rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Verwachsungen der Filamente: links mit der Kronröhre = Bildung eines Stamen-Corollentubus (Syringa vulgaris); rechts miteinander = Bildung einer Filamentröhre (Malva moschata)

Foto: UHH/Rohwer

Gynoeceum: links chorikarp = aus mehreren freien Karpellen (Helleborus niger), rechts coenokarp = aus mehreren (hier 3) verwachsenen Karpellen (Tropaeolum majus)

Foto: UHH/Rohwer

Gynoeceum: links oberständig = oberhalb des Ansatzpunkts der übrigen Blütenorgane (Hyacinthoides non-scripta), rechts unterständig = unterhalb des Ansatzpunktes der übrigen Blütenorgane (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer

Plazentation bei chorkarpem Gynoeceum: links submarginal (Aquilegia vulgaris), Mitte und rechts laminal (Nymphaea spp.), Mitte im Querschnitt, rechts im Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer

Plazentation bei coenokarpem Gynoeceum: links zentralwinkelständig (Tulipa gesneriana), rechts parietal (Menyanthes trifoliata)

Foto: UHH/Rohwer

Frei zentrale Plazentation bei Primula veris, links Längsschnitt durch Fruchtknoten zur Blütezeit, rechts Querschnitt durch junge Frucht

Foto: UHH/Rohwer

Offene Balgfrucht des Winterlings (Eranthis hyemalis)

Foto: UHH/Rohwer

Hülsenfrüchte der Saatwicke (Vicia sativa), links noch geschlossen, rechts geöffnet

Foto: UHH/Rohwer

Monokarpellate Beerenfrüchte der Berberitze (Berberis thunbergii)

Foto: UHH/Rohwer

Steinfrucht des Pfirsichs (Prunus persica), Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer

Nüsschenfrucht des Gift-Hahnefuß (Ranunculus sceleratus)

Foto: UHH/Rohwer

Fleischige Nüsschenfrüchte ("Sammelfrüchte"), links Erdbeere (Fragaria x ananassa), Blütenboden fleischig; rechts Hagebutte der Kartoffelrose (Rosa rugosa), Blütenbecher (Hypanthium) fleischig

Foto: UHH/Rohwer

Steinfrüchtchenfrucht ("Sammelfrucht") der Himbeere (Rubus idaeus); Kelchblätter, Stamina und Griffel noch erhalten

Foto: UHH/Rohwer

Lokulizide Kapseln der Wasserschwertlilie (Iris pseudacorus)

Foto: UHH/Rohwer

Septizide Kapsel des Roten Fingerhuts (Digitalis purpurea)

Foto: UHH/Rohwer

Kapseln mit besonderer Öffungsweise, links Zähnchenkapsel von Silene dioica, Mitte Porenkapsel von Papaver dubium, rechts Deckelkapseln von Plantago lanceolata

Foto: UHH/Rohwer

Schoten des Goldlacks (Erysimum cheiri)

Foto: UHH/Rohwer

Beere der Tomate (Lycopersicon esculentum), Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer

Querschnitt durch eine Olive, die aus zwei Karpellen entstandene Steinfrucht des Ölbaums (Olea europaea); in Kunststoff eingebettet

Foto: UHH/Rohwer

Nussfrüchte mit Cupula der Stieleiche (Quercus robur)

Foto: UHH/Rohwer

Flügelnüsse der Bergulme (Ulmus glabra)

Foto: UHH/Rohwer

Klausenfrucht des Wolfsauges (Anchusa arvensis)

Foto: UHH/Rohwer

Spaltfrüchte, von links nach rechts: Stockrose (Alcea rosea), Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

61-713 Bestimmungsübungen an höheren Pflanzen (Praktikum)

Jens G. Rohwer, Stefan Rust

Schüler, Eltern und Kollegen erwarten ganz selbstverständlich, dass Biologie-Lehrer/innen heimische Pflanzen erkennen oder bestimmen können. Wir zeigen Ihnen, wie das geht, und geben Ihnen Gelegenheit zum Üben und Vertiefen Ihrer Kenntnisse. Die dazu notwendige Terminologie wird in der Vorlesung „Morphologie und Systematik heimischer Gefäßpflanzen“ vermittelt.

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenzen der Liliaceae: Einzelblüte (Fritillaria meleagris), Traube (Lilium martagon), Doldentraube (Fritillaria imperialis)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten der Liliaceae, links Tulipa sylvestris, rechts Lilium bulbiferum, radiär, mit 3+3 (nahezu) gleichen, freien Perigonblättern, 3+3 Stamina und einem oberständigen, aus drei Karpellen verwachsenen Fruchtknoten

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtknoten von Tulipa gesneriana, links seitlich gesehen, rechts im Querschnitt

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Liliaceae: lokulizide Kapseln, links Tulipa gesneriana, rechts Lilium regale

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Asparagaceae: links Anthericum liliago, mit freien Tepalen, rechts Polygonatum multiflorum, mit verwachsenen Tepalen

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Asparagaceae: links lokulizide Kapseln von Muscari botryoides, rechts Beeren von Convallaria majalis

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenzen der Amaryllidaceae: vielblütige Dolde (Allium flavum); zweiblütige Dolde (Leucojum vernum); Einzelblüte = einblütige Dolde (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenzen der Asparagaceae: rechts Einzelblüte (Asparagus officinalis), links Traube (Muscari latifolium)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Amaryllidaceae: links Dichternarzisse (Narcissus poeticus), mit gelb-roter Nebenkrone; rechts Bärlauch (Allium ursinum), mit oberständigem Fruchtknoten, Ausnahme innerhalb der Familie

Foto: UHH/Rohwer

Blüte des Schneeglöckchens (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae), Längsschnitt; Fruchtknoten unterständig

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Amaryllidaceae: rechts lokulizide Kapsel (Narcissus pseudonarcissus), links Übergangsform zwischen Kapsel und Beere (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer

Nutzpflanzen aus den Amaryllidaceae: links Küchenzwiebel (Allium cepa), Längsschnitt; Mitte Schnittlauch (Allium schoenoprasum); rechts Lauchstange (Allium porrum)

Foto: UHH/Rohwer

Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer

Blätter von Ranunculaceae, links ungeteiltes Blatt von Caltha palustris, rechts doppelt gefiedertes Blatt von Actaea racemosa

Foto: UHH/Rohwer

Tief handförmig geteiltes Blatt (Ranunculus repens, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Hochblätter unter einfacher Blütenhülle (Helleborus niger, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten der Schneerose (Helleborus niger, Ranunculaceae), mit tütenförmigen Nektarblättern zwischen Blütenhülle und Androeceum

Foto: UHH/Rohwer

Nektarblätter als Kronblätter beim Scharfen Hahnenfuß ( Ranunculus acris, Ranunculaceae), links ganze Blüte, rechts herausgezupftes Nektarblatt

Foto: UHH/Rohwer

Ranunculaceae: Blüte von Aquilegia vulgaris, mit fünf kronblattartigen, tütenförmigen, gespornten Nektarblättern

Foto: UHH/Rohwer

Zygomorphe Blüten bei Ranunculaceae; links gespornt bei Consolida regalis, rechts helmförmig bei Aconitum lycoctonum

Foto: UHH/Rohwer

Blüten einer Gartenform des Hohen Rittersporns (Delphinium elatum); links Teilblütenstand, rechts Längsschnitt durch eine Blüte, mit tütenförmigem, in den Sporn reichenden Nektarblatt, eines herauspräpariert

Foto: UHH/Rohwer

Die häufigsten Fruchttypen der Ranunculaceae: links Nüsschenfrucht (Ranunculus sceleratus), rechts Balgfrucht (Eranthis hyemalis)

Foto: UHH/Rohwer

Nüsschenfrucht mit stark behaarten Griffeln (Clematis vitalba, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Christophskraut (Actaea spicata) - Ausnahme unter den Ranunculaceae mit nur einem Karpell pro Blüte und Beerenfrüchten

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae: Blattbasen mit Nebenblättern, links Malus spec., rechts Sorbus aucuparia

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae: Blüten mit Außenkelch, links Potentilla neumanniana, rechts Fragaria ananassa

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Rosaceae, links typischer Blütenbau der Familie bei Rosa multiflora, rechts stark reduzierte Blüten im Köpfchen von Sanguisorba minor

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae, Längsschnitte durch Blüten: links Rosa rugosa, Karpelle im Hypanthium eingeschlossen; rechts Geum rivale, Karpelle auf Gynophor emporgehoben

Foto: UHH/Rohwer

Positionen der Fruchtknoten bei Rosaceae: links oberständig (Fragaria moschata), Mitte mittelständig (Prunus serotina), rechts unterständig (Malus domestica)

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae: Balgfrüchte von Physocarpus opulifolius

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae, besondere Nüsschenfrüchte: links Geum urbanum, mit Griffeln als Widerhaken, rechts Filipendula ulmaria, gedrehte Nüsschen

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae: Steinfrüchtchenfrüchte, links Rubus saxatilis, rechts Rubus caesius

Foto: UHH/Rohwer

Rosaceae: Fleischige Nüsschenfrüchte ("Sammelfrüchte"), links Erdbeere (Fragaria x ananassa), Blütenboden fleischig; rechts Hagebutte der Kartoffelrose (Rosa rugosa), Blütenbecher (Hypanthium) fleischig

Foto: UHH/Rohwer

Längsschnitte durch fleischige Früchte bei Rosaceae, links unterständige Beere (Apfel, Malus domestica), rechts Steinfrucht (Aprikose, Prunus armeniaca)

Foto: UHH/Rohwer

Boraginaceae: raue Behaarung bei Achusa azurea (links) und Symphytum officinale (rechts)

Foto: UHH/Rohwer

Boraginaceae: Wickel von Myosotis arvensis

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Pentaglottis sempervirens (Boraginaceae); herausgestülpte Schlundschuppen gut erkennbar

Foto: UHH/Rohwer

Zygomorphe Blüten (Ausnahme!) bei Boraginaceae: links Echium vulgare, rechts Anchusa arvensis

Foto: UHH/Rohwer

Boraginaceae: Blüte von Symphytum officinale, längs aufgeschlitzt; Schlundschuppen und Stamina einander abwechselnd

Foto: UHH/Rohwer

Unreife Klausenfrucht von Pentaglottis sempervirens (Boraginaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Bilder von vierkantige Stängel und gegenständigen Blättern bei Lamiaceae, links Lamium purpureum, rechts und Lycopus europaeus

Foto: UHH/Rohwer

Lamiaceae: typische zygomorphe Blüten von Galeopsis bifida

Foto: UHH/Rohwer

Längsschnitt durch die Blüte von Lamium maculatum (Lamiaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Blüte von Teucrium chamaedrys (Lamiaceae), seitlich gesehen; Oberlippenzipfel zur Seite gerückt, daher Blüte ohne Oberlippe

Foto: UHH/Rohwer

Kelche von Leonurus cardiaca (Lamiaceae), mit fast reifen Klausen

Foto: UHH/Rohwer

Halophytische Brassicaceae, links Meerkohl (Crambe maritima), rechts Meersenf (Cakile maritima)

Foto: UHH/Rohwer

Stängelblätter von Brassicaceae; links Capsella bursa-pastoris, ungeteilt, stängelumfassend-sitzend; Mitte Barbarea vulgaris, tief fiederteilig, sitzend, geöhrt; rechts Lunaria annua, herzförmig, gestielt

Foto: UHH/Rohwer

Typischer Blütenstand der Brassicaceae: tragblattlose Traube; links Arabidopsis thaliana, rechts Brassica napus

Foto: UHH/Rohwer

Typische Kreuzblüten von Brassicaceae, K4 C4 A2+4 G(2); links Rorippa sylvestris, rechts Cardamine amara

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Brassicaceae, links geschnäbelte Schote von Eruca sativa, rechts Schötchen von Thlaspi arvense

Foto: UHH/Rohwer

Wurzeln von Trifolium dubium mit Wurzelknöllchen

Foto: UHH/Rohwer

Blätter von Fabaceae; links Trifolium dubium, mit Nebenblättern (Stipeln), rechts Phaseolus vulgaris, mit Nebenblättchen (Stipellen)

Foto: UHH/Rohwer

Fabaceae: gefiedertes Blatt von Vicia sativa, mit Blattfiederranken

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenzen von Fabaceae; links köpfchenartige Doldentraube von Trifolium badium, rechts Traube von Melilotus albus

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Fabaceae; links Ornithopus perpusillus, rechts Lupinus polyphyllus, Flügel und ein Blatt des Schiffchens entfernt, Filamentröhre freigelegt

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Vicia sativa (Fabaceae); links geschlossen, rechts aufgesprungen

Foto: UHH/Rohwer

Blätter verschiedener Caryophyllaceae; links häufigster Fall, gegenständig, sitzend, ohne Stipeln, scheinbar 1-nervig (Cerastium fontanum); Mitte scheinquirlig (Spergula arvensis); rechts mit häutigen interpetiolären Stipeln (Spergularia rubra)

Foto: UHH/Rohwer

Blütenstand (Dichasium) des Wasserdarms (Stellaria aquatica)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Caryophyllaceae; links mit freien Kelchblättern (Spergularia rubra), rechts mit verwachsenen Kelchblättern (Silene vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Silene dioica, längs aufgerissen; links weiblich, rechts männlich

Foto: UHH/Rohwer

Zähnchenkapsel von Cerastium fontanum

Foto: UHH/Rohwer

Alopecurus pratensis (Poaceae), links obere Ende der Blattscheide mit Ligula, rechts Längsschnitt durch Halm mit Knoten

Foto: UHH/Rohwer

Rispenast des Wiesenripsengrases (Poa pratensis, Poaceae), mit blühenden Ährchen

Foto: UHH/Rohwer

Ährchen von Poaceae, seitlich gesehen, links Bromus secalinus, mit begrannten Deckspelzen und unbegrannten Hüllspelzen, rechts Briza media, mit unbegrannten Spelzen

Foto: UHH/Rohwer

Ährchen und Blütenteile von Festuca rubra (Poaceae); links drei geschlossene Blüten, eine Deckspelze (mit Granne) und eine Vorspelze (ohne Granne) abpräpariert; Mitte und rechts je eine Blüte ohne ihre Spelzen

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtende Ährchen des Glatthafers (Arrhenatherum elatius, Poaceae), mit geknieten Grannen

Foto: UHH/Rohwer

Blätter und Stängel von Juncaceae, links Luzula campestris, mit behaarter Blattscheide; Mitte Juncus effusus, stielrundes Blatt längs aufgeschnitten; rechts Juncus articulatus

Foto: UHH/Rohwer

Blütenstand der Feld-Hainsimse (Luzula campestris, Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Juncus tenuis (Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtstand von Juncus inflexus (Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer

Details von Carex hirta (Cyperaceae): links Stängel mit Blattscheiden und Blattbasen, Mitte weibliches Ährchen, rechts männliches Ährchen

Foto: UHH/Rohwer

Schoenoplectus lacustris (Cyperaceae): links Basis des Stängels, Mitte längs aufgeschnittener Stängel, rechts Stängelspitze mit blühenden Ährchen

Foto: UHH/Rohwer

Scirpus silvaticus (Cyperaceae): links Blütenstand (Spirre), rechts Detail des Blütenstandes

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtende Ährchen von Carex (Cyperaceae), links C. pseudocyperus, rechts C. riparia

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtstände von Eriophorum (Cyperaceae), links E. angustifolium, rechts E. vaginatum

Foto: UHH/Rohwer

Plantaginaceae: links Misopates orontium, Mitte Digitalis grandiflora, rechts Globularia cordifolia

Foto: UHH/Rohwer

Blüte von Cymbalaria muralis (Plantaginaceae), links frontal gesehen, rechts längs aufgeschnitten

Foto: UHH/Rohwer

Früchte von Plantaginaceae; links septizide Kapseln bei Digitalis purpurea, Mitte Porenkapseln bei Antirrhinum majus, rechts Deckekapseln bei Plantago lanceolata

Foto: UHH/Rohwer

Wasserpflanzen bei den Plantaginaceae: links Hippuris vulgaris, rechts Callitriche spec.

Foto: UHH/Rohwer

Blätter von Apiaceae, links einfach gefiedertes Blatt von Helosciadium nodiflorum, rechts mehrfach gefiedertes Blatt von Chaerophyllum bulbosum

Foto: UHH/Rohwer

Oberes Stängelblatt von Angelica sylvestris, mit großer Blattscheide

Foto: UHH/Rohwer

Typische Doppeldolde der Apiaceae (Laserpitium siler)

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenz der Apiaceae; links Verzweigung der Dolde 1. Ordnung, mit Tragblättern der Doldenstrahlen ("Hülle") von Conium maculatum, rechts Dolde 2. Ordnung ("Döldchen"), mit Tragblättern der Doldenstrahlen ("Hüllchen") von Anthriscus sylvestris

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Apiaceae, von oben gesehen; links Kümmel (Carum carvi), rechts Dill (Anethum graveolens)

Foto: UHH/Rohwer

Früchte einiger Apiaceae; von links nach rechts Anthriscus sylvestris, Carum carvi, Angelica sylvestris, Scandix pecten-veneris

Foto: UHH/Rohwer

Blätter von Campanulaceae; links Campanula rotundifolia, rechts Phyteuma spicatum

Foto: UHH/Rohwer

Infloreszenzen von Campanulaceae; links Traube bei Campanula rapunculoides, Mitte Ähre bei Phyteuma spicatum, rechts köpfchenartige Dolde bei Jasione montana

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Campanula persicifolia, links seitlich, rechts nahzu frontal gesehen

Foto: UHH/Rohwer

Blüte von Lobelia erinus, links frontal, rechts seitlich gesehen

Foto: UHH/Rohwer

Kapseln von Campanulaceae; links Campanula persicifolia, mit distalem Porus bei aufrechten Kapseln, rechts C. rapunculoides, mit proximalem Porus bei hängenden Kapseln

Foto: UHH/Rohwer

Blätter einiger Asteraceae; links Scorzonera hispanica, Mitte Achillea millefolium, rechts Cirsium dissectum

Foto: UHH/Rohwer

Blütenköpfchen verschiedener Asteraceae; links nur mit Zungenblüten (Cichorium intybus), Mitte mit Zungen- und Röhrenblüten (Tripleurospermum maritimum), rechts nur mit Röhrenblüten (Cirsium oleraceum)

Foto: UHH/Rohwer

Blick auf den Rand eines Blütenköpfchens von Helianthus annuus; bei den vordersten Blüten entfaltete Narbenäste erkennbar, dahinter Antherenröhren

Foto: UHH/Rohwer

Schnitt durch ein Blütenköpfchen von Leucanthemum vulgare

Foto: UHH/Rohwer

Blüten von Leucanthemum vulgare, links Zungenblüte, Mitte Röhrenblüte in männlicher Phase, rechts Röhrenblüte in weiblicher Phase

Foto: UHH/Rohwer

Fruchtendes Köpfchen von Senecio inaequidens

61-712 Freilandbiologisches Praktikum (botanischer Teil)

Angela Niebel-Lohmann, Jens G. Rohwer

Von Biologie-Lehrern wird allgemein erwartet, dass sie sich in der Natur auskennen. Sogar in einer Stadt wie Hamburg ist die Vielfalt weitaus größer als die meisten Bewohner wahrnehmen. Auf kleinen Exkursionen (beinahe eher Freiluft-Vorlesungen) zeigen und erklären wir Ihnen die häufigsten und auffälligsten Pflanzenarten Hamburgs sowie zahlreiche Besonderheiten in ausgewählten städtischen und naturnahen Lebensräumen im Hamburger Raum. Dabei erläutern wir nicht nur die Lebensbedingungen in den aufgesuchten Gebieten, sondern machen sie oft auch physisch erfahrbar.

Foto: UHH/Rohwer

Gewöhnliche Haselnuss (Corylus avellana), links Blütenstände, Mitte jungerAustrieb, rechts Zweig mit unreifen Früchten

Foto: UHH/Rohwer

Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), links Blüten, rechts Blatt mit axillärem Sprossdorn

Foto: UHH/Rohwer

Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora), Blüten frontal und seitlich gesehen

Foto: UHH/Rohwer

Erlenbruchwald bei Prisdorf

Foto: UHH/Rohwer

Stieleiche (Quercus robur), Zweigspitze mit jungen Blütenständen

Foto: UHH/Rohwer

Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum), Blatt im Gegenlicht

Foto: UHH/Rohwer

Sauerklee (Oxalis acetosella)

Foto: UHH/Rohwer

Naturschutzgebiet Boberger Düne, auf der großen Düne

Foto: UHH/Rohwer

Laubwald bei Prisdorf

Foto: UHH/Rohwer

Einbeere (Paris quadrifolia); eine der wenigen Monocotylen mit netznervigen Blättern

Foto: UHH/Rohwer

Heidelandschaft im NSG Boberger Düne

Foto: UHH/Rohwer

Naturschutzgebiet Schnakenmoor

Foto: UHH/Rohwer

Kletten-Labkraut (Galium aparine), unreife Früchte

Foto: UHH/Rohwer

Vogelmiere (Stellaria media), links Sprossspitze mit Blüte, rechts Stängel mit der charakteristischen einreihigen Behaarung

Foto: UHH/Rohwer

weitere Bilder in Vorbereitung ...

Link zu den Exkursionsvideos

Einige kurze Exkursionsvideos finden Sie hier: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/51460